売上が伸び悩んでいる。

原因を探っても「誰が」「なぜ」買っているのかがはっきりしない・・・。

そんなとき手がかりになるのが「購入者アンケート」です。

顧客の属性や購入理由、リピート状況、満足度など、売上の背景にある“見えにくい情報”を整理し、次の打ち手を見極めるための判断材料として活用できます。

このページでは、購入者アンケートの設計ポイントや分析活用の方法を、具体例を交えてわかりやすく紹介します。

「何が売上を下げているのかが見えない」

ある企業のマーケティング担当者からこんな相談が寄せられました。

主力商品の売上が下がってきているのですが、理由がわかりません。

市場のニーズが落ちているのか、商品自体に問題があるのか、それともプロモーションがズレているのか――社内でも分析しきれず、なんとなく『売れていない』という感覚だけが先行してしまっている状況です。

このように“何が問題なのかが見えない”状態に陥ると、戦略も施策も曖昧になり、時間とコストだけがかかってしまいます。

そこで有効なのが、購入者アンケートを通じて「実際に誰が、なぜ買っているのか」を明らかにすることです。購入理由や満足度、リピート状況などの情報を把握することで、ターゲットとのズレや改善すべきポイントが可視化され、売上減少の背景が見えてきます。

顧客理解のための情報収集方法

顧客を理解するための情報収集にはさまざまな方法がありますが、手法ごとに見える情報と見えない情報があることを押さえておく必要があります。

以下に、代表的な手法とその特徴・限界を比較してまとめます。

| 手法 | 特徴と注意点 |

|---|---|

| 店頭観察・接客 | お客様の顔が見える実店舗では、購入している顧客層の雰囲気や反応を直感的に感じ取ることができます。しかし、購入動機や使い方まで把握するのは難しく、担当者の主観に左右されやすい面もあります。 |

| Webのアクセスログ | 購入前後の行動履歴は取れますが、“なぜその行動を取ったか”という理由までは見えません。ページ遷移やクリックの傾向は参考になりますが、あくまで表層的な動きです。 |

| SNS・レビュー | リアルな声が拾える一方、発信者は全体の一部であり、偏った意見に引っ張られる危険があります。反応の強さ=市場全体の声ではない点に注意が必要です。 |

| コールセンター | 問題を抱えていたり不満を感じたりした人の声が集まりやすく、ポジティブな意見はあまり拾えません。ネガティブ傾向に偏る可能性があります。 |

| アンケート | 設計次第で購入の背景や満足・不満の理由、属性など“構造的な理解”が可能です。ただし、聞き方を間違えると表面的な回答しか得られず、活用につながらないことも。 |

こうして比較してみると、どの手法にもメリットと限界があることがわかります。その中で「定量的な傾向」と「理由・気持ち」といった定性的な情報をバランスよく取得できるのがアンケートの強みです。

SNSやログデータ分析のようなデジタル手法と違い、アンケートは一見アナログに見えるかもしれません。しかし、購入の“なぜ”に踏み込んだ設計をすれば、顧客理解を深めることができる極めて実用的な手段となります。

購入者アンケートの効果的な実施方法

購入者アンケートでは、実際に商品を購入した人に対して、その「理由」や「使い方」「満足度」などを直接聞くことができます。売上データやログ情報だけでは見えてこない、背景のある“顧客の声”を数値とテキストで把握できるのが大きな特長です。

取得すべき主な情報の構成

購入者アンケートでは、次の3つのパートに分けて設問を設計します。

🔷 購入・利用実態に関する質問

- 購入回数、購入チャネル (店舗/ECなど)

- 購入のきっかけや情報源

- 購入理由 (何が決め手になったか)

- 利用シーンや使い方の実態

🔷 満足度に関する質問

- 総合満足度 (5段階評価+理由の自由回答)

- 項目別満足度 (味/使いやすさ/パッケージなど)

- リピート意向・他者への推奨意向 (NPSも可)

🔷 購入者の属性情報

- 性別、年代、未既婚、職業、居住地域など

これらを組み合わせることで、「誰が、どんな動機で、どのように使っていて、どこに満足・不満を感じているのか」を詳しく把握できます。

[購入者アンケートによる顧客理解]

- どんな属性の人がよく買っているか (ターゲットとのズレの発見)

- 新規/リピーターの割合や推移 (売上の構造把握)

- 購入理由から見える“顧客が感じている魅力”の発見

- 関与度や満足度から、今後のリピートや拡大の兆しを探る

- 自由回答から得られる、改善のヒントや感動コメント

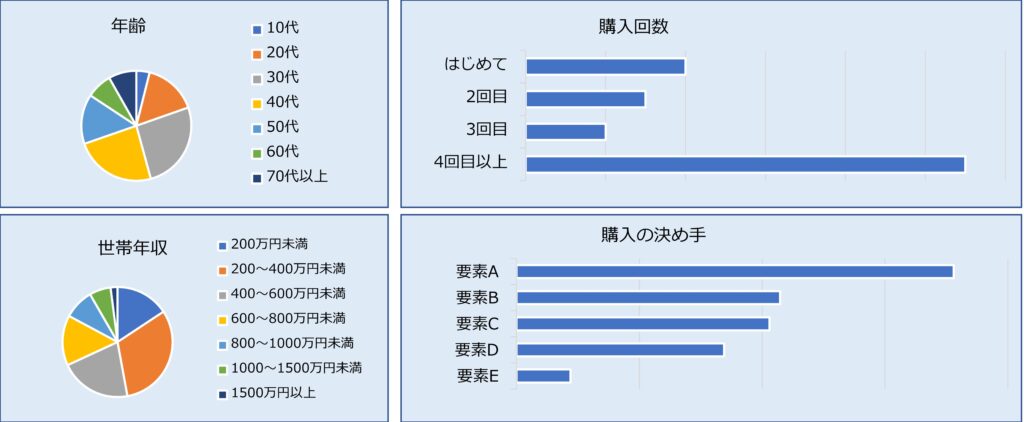

顧客の属性を知る:顧客は“誰”か?

購入者アンケートの基本は、「誰が商品を買っているのか?」を明らかにすることです。

年齢や性別、ライフスタイルといった基本属性がわかれば、自社が想定していたターゲットと実際の顧客像のズレを確認できます。

たとえば、想定では「30代女性が中心」と考えていた商品が、実際には「50代男性」の購入が多かったというケースもあるでしょう。

このようなギャップは、商品の見せ方や販促メッセージの再設計につながります。

また、新規とリピーターに属性を分けて見ることで、継続的に支持されている層と、初回購入止まりの層の違いも見えてきます。

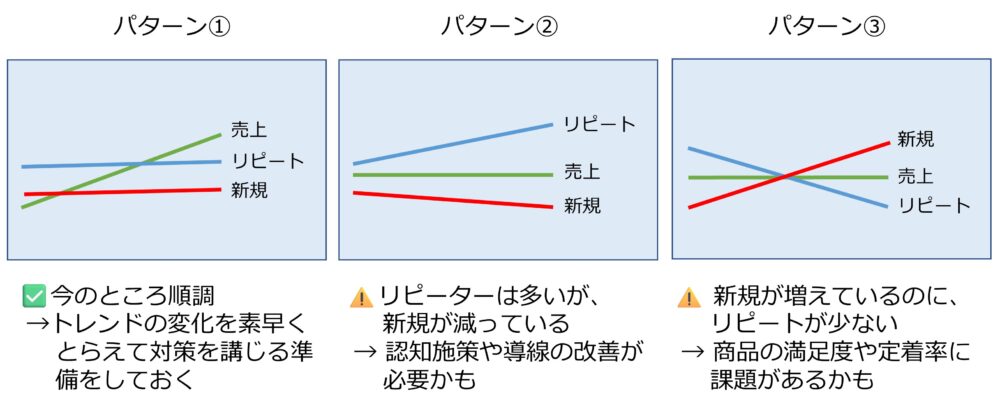

新規/リピーター割合を知る:売上の構造を分解する視点

新規とリピーターの比率を把握することで、売上が伸びている・下がっている要因を構造的にとらえることができます。

たとえば:

- リピーターは多いが、新規が減っている → 認知施策や導線の改善が必要かも

- 新規が増えているのに、リピートが少ない → 商品の満足度や定着率に課題があるかも

売上のトレンドと合わせて時系列で見ることで、広告やキャンペーンの効果検証にもつながります。

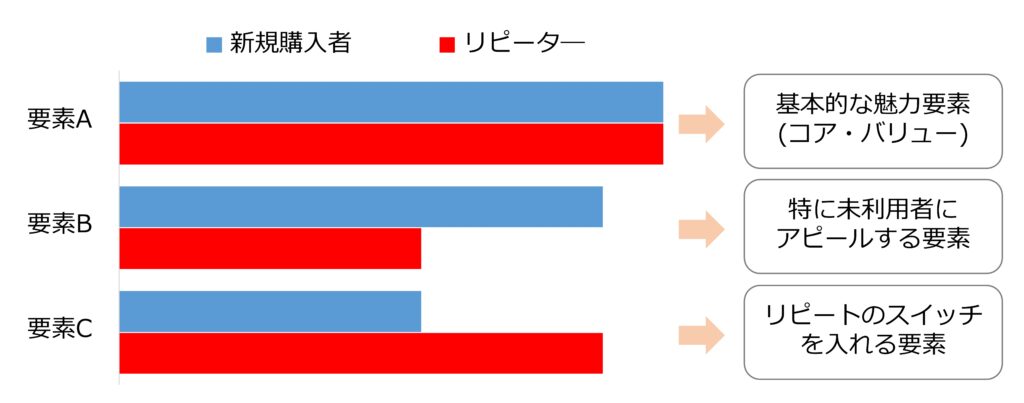

購入理由を知る:“本当の強み”は何か?

「なぜその商品を選んだのか?」を聞くことで、自社が思っている強みと、顧客が実感している魅力のズレが明らかになります。

特に、新規購入者とリピーターで注目ポイントが異なるケースは多く、新規には「目新しさ」や「価格」が刺さっても、リピーターには「品質」や「安心感」が評価されているといったパターンがよくあります。

こうした違いを踏まえて、訴求の切り口をターゲット別に変える戦略設計が可能になります。

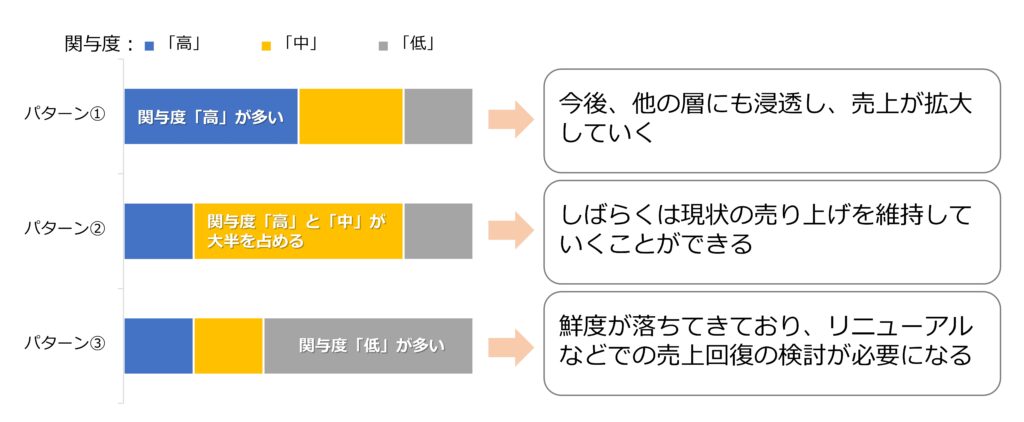

関与度から今後の売上見込みをたてる:これから伸びるのか?

商品やカテゴリーに対して、どれだけ関心やこだわりを持っているか(関与度)は、将来的な売上ポテンシャルの目安になります。

たとえば、関与度を「高・中・低」の3つに分類すると、その分布から以下のようなことが見えてくるでしょう。

- “高”の層が多ければ、今後の口コミ拡大・支持拡大が期待できる

- “低”の層が中心なら、ブランディングや訴求の再検討が必要かも

関与度は、売上を構成する「熱量」の指標として、意外と見落とされがちな視点です。

お客様の声(自由回答)を活用する:データの“裏側”にある気づきを引き出す言葉

自由回答には、選択肢では拾いきれない本音や改善点、感動コメントなど、定性的なヒントが詰まっています。

たとえば、

「こういうところが不便だったけど、ここが良くて選んだ」

「もう少し〇〇だったら、もっと良いと思う」

「スタッフの対応が嬉しかった」

など、商品改善・販促コピー・社員のモチベーションアップなど、幅広い活用が可能です。

また、自由回答をカテゴリーごとにグルーピング(アフターコーディング)することで、数値化して分析に活用することもできます。

集計・分析方針:「売上の背景」をとらえる

購入者アンケートから得られたデータは、集計や分析の工夫次第で、マーケティングや商品改善に役立つ示唆を多く引き出すことができます。

ここでは、実際の施策にどうつなげるかを見据えた、基本的な集計・分析方針を紹介します。

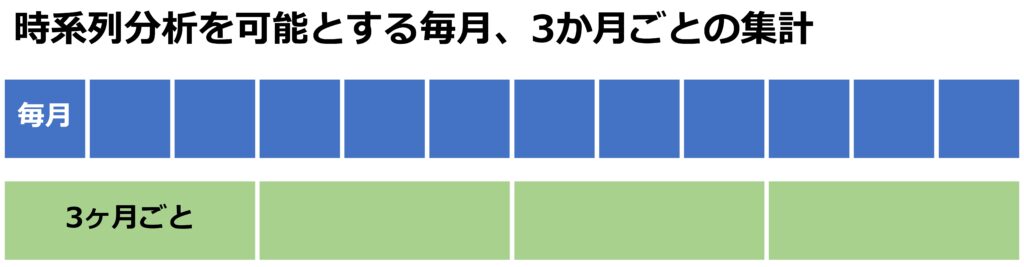

時系列でのトラッキング (定点観測)

データを定期的に集計することで、「変化」や「兆し」に気づくことができます。

たとえば、毎月/3か月ごと/半年ごとなどでの時系列分析を行い、購入者属性や購入理由の傾向変化を確認します。

- 購入者の新規・リピート比率の推移→ 顧客構造の変化を把握

- 購入理由の変化→ どの訴求ポイントが強くなっているか・弱まっているかを確認

施策の前後で集計を区切る(プレ・ポスト分析)

プロモーションやキャンペーンの効果を評価する場合には、施策実施前(プレ)と実施後(ポスト)でデータを比較することが基本です。

[プレ・ポストで比較できる代表的な項目]

- 購入者属性の変化 (例:若年層の取り込み強化施策の成果)

- 満足度や購入理由の変化 (例:新パッケージ導入の影響)

- 新規とリピーターの構成比 (例:販促施策の“定着”度)

このように、「いつ・何が変わったのか」を検証できる集計から、マーケティング施策の改善につながる定量的な根拠が得られます。

フィードバックを次の施策に活用する

集計・分析で得られた傾向やコメントの中には、次のような問いが見えてきます:

- リピーターの満足度が下がってきているのはなぜか?

- 商品の“選ばれ方”が以前と変わってきていないか?

- 施策によって、狙ったターゲットに届いたのか?

このような問いを起点に、次のアクションにつながる調査設計や仮説検証の視点を持つことが大切です。

購入者アンケートの案内方法と謝礼

購入者アンケートを実施するには、購入後のタイミングで自然に協力を依頼できる導線づくりが重要です。また、回答率を高めるための謝礼の工夫も、調査の成功を左右します。

🔷 案内方法の主な手段

| 方法 | 内容・特徴 |

|---|---|

| パッケージ貼付 | 商品に貼ったシールやタグにQRコードを印刷し、アンケートに誘導する。目に入りやすく、自然な導線になる。 |

| 同梱カード | 商品に小さな案内カードを同梱する形式。パッケージにスペースがない場合に有効。 |

| メール案内 | オンラインショップでの購入者に対して、購入後にメールでアンケートの案内を送付。すでに接点のある顧客に効果的。 |

いずれの場合もQRコードやURLからスムーズにアクセスできるようにし、アンケートはスマホ対応にしておくのが基本です。

🔷 謝礼の提供

調査に協力してもらうためには、以下のようなちょっとしたインセンティブ(謝礼)を設けることで回答率が大きく向上します。

特に電子ギフト形式は発送手続きが不要で、運営側の手間を抑えながら実施可能です。

高年齢層には「郵送併用」も選択肢に

ターゲットに年齢の高い方が多い場合、Web回答だけでは取りこぼしが出ることもあります。そのようなケースでは、以下のような工夫が効果的です。

- はがきでの案内+Web回答との併用方式

- 紙のアンケートを郵送・返送してもらう対応

- 電話問い合わせによる回収サポート (必要に応じて)

顧客層に合わせた設計にすることで、より偏りの少ないデータが得られます。

購入者アンケートで、見えない課題に気づく

売上の変化には必ず“理由”や“背景”があります。しかし、数字だけではその理由は見えてきません。

購入者アンケートを通じて、

- 誰が買っているのか

- どんな理由で選ばれているのか

- なぜリピートされているのか/されていないのか

といった情報を把握することで、“勘”や“印象”ではなく、データに基づいた施策判断が可能になります。

調査設計から分析・活用まで丁寧にサポート

当社では、「何を聞けばよいかわからない」という段階から丁寧にサポートいたします。

- 調査票の作成

- 実査・案内設計

- 集計・分析・報告書作成

まで、一貫して支援いたしますので、初めての方でもご安心ください。

調査のご相談やお見積もりは無料です。小さなご相談でも、お気軽にお問い合わせください。

お気軽にご相談ください044-271-6043営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日祝定休 ]

ご相談・お問い合わせ【次はこちらもおすすめ】