【7回でわかる!市場調査の基本活用術シリーズ第7回】

はじめに

市場調査は、単発で終わらせてしまうと効果が半減します。

よく聞く悩みとして、

- 定期的に満足度調査を実施しているものの、数字を確認するだけで終わっている・・・

- 調査をしても「何を」「どうすれば」よくなるのかが見えてこない・・・

といった声があります。

背景には、調査設計の不備・重要課題の特定の難しさ・数値への過度な依存といった問題が潜んでいます。

今回は、こうした形骸化を防ぎ、調査をビジネスに根付かせるための実践的なポイントを紹介します。

調査は一度きりで終わらせない

調査をビジネスに役立てるには、PDCAサイクルに組み込むことが欠かせません。

Plan:調査目的とKPI(目標指標)を設定する

Do:調査を実施する

Check:結果を検証し、KPIに対する進捗を確認する

Act:改善策を実行し、次の調査で効果を測定する

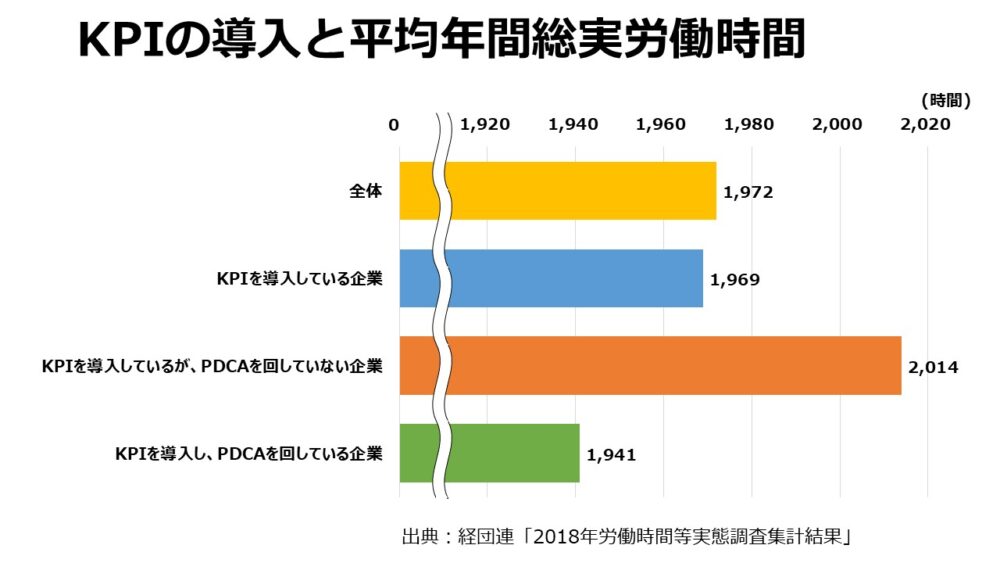

経団連の調査では「KPIを設定しPDCAを回している企業ほど、労働時間削減などの成果が出ている」とのデータもあります。

これは市場調査にも通じることで、KPIを伴った調査設計と継続的なチェックが成果を生むのです。

社内で結果を活かす仕組み

調査を社内に根付かせるには、結果を「共通言語」として使えるようにする工夫が必要です。

以下の点を意識して、調査結果を「数字の確認」で終わらせず、社内外を動かす仕組みに変えることが大切です。

[調査を活用するための5つのポイント]

- 全社で共有する 経営層だけでなく、営業・開発・サポートなど全ての部門で結果を活かす

- サマリー+詳細で伝える まず一目で分かる要約を示し、必要に応じて詳細分析にアクセスできる形にする

- KPIと紐づける 満足度やNPSなどを経営指標と結びつけることで、調査が「経営課題と直結した数字」になる

- アクションプラン化する 利用前・利用中・利用後といったフェーズごとに改善策を整理する

- 顧客にもフィードバックする 「お客様の声をもとに改善しました」と伝えることで信頼が強化される

社内に眠る調査資源を活用する

社内には、調査票だけでなく、問い合わせ記録やクレーム、商品に対する感想など「埋もれたデータ」が存在します。

これらを整理し、テキスト分析やアフターコーディングを活用することで、定量的な指標に変換できます。

さらにコメントを感情の強弱で可視化すれば、感動体験や不満の芽を全社で共有し、迅速な改善アクションにつなげられます。

「新しい調査をする」だけでなく、「あるものを使う」発想がコスト効率を高めます。

特に、次のような社内データは「宝の山」になり得ます。

[見逃しがちな社内の調査資源の例]

- 過去のアンケート:以前の自由回答や調査票は貴重な資産。振り返れば新しい示唆が見つかることも。

- 日常的な顧客の声:問い合わせやクレーム、営業日報なども立派な調査データ。

- 社内アンケート:自社に最も近い場所にいる「社員」の声を活かすことも有効。

外部リサーチ会社を上手に活用する

外部リサーチ会社の強みは、設計〜分析まで専門家が対応し、成果活用まで支援してくれる点です。

とはいえ「丸投げ」してしまうと社内にノウハウが残らないため、部分的に依頼する“ハイブリッド型”の活用も有効です。

たとえば、「調査票のチェックだけ」「集計・分析だけ」といった依頼方法なら、社内の主体性を保ちつつ、プロの力で品質を高められます。

[外部リサーチ会社の活用例]

💡 部分的に頼る:全部任せるのではなく、必要な部分だけを外部に委託する

(例:調査設計や集計は外部に任せ、社内は活用に集中)

💡 専門性を活かす:自社では難しい領域はプロに依頼する

(例:統計処理や特殊な対象者のリクルートなど)

担当者の負担を減らしつつ、成果を最大化するために外部を「伴走者」として使う視点が大切です。

まとめ

市場調査は、実施した瞬間よりも活用し続けるプロセスにこそ価値があります。

- 調査は一度で終わらせず、継続することで価値が高まる

- 社内に広く共有し、改善につなげる仕組みを整える

- 既存データや顧客の声も「調査資源」として活用できる

- 外部リサーチ会社は「任せきり」ではなく「一緒に成果を出すパートナー」として活用する

調査をビジネスに根付かせることが、顧客理解と成果創出を持続させるカギです。

ご相談ください

「調査を社内にどう根付かせればいい?」

「過去の調査や顧客の声をどう活かせる?」

そんなときはぜひご相談ください。

グルーブワークスでは、調査の企画から活用まで伴走し、“継続的に成果を生む仕組み”を作るためのお手伝いをしています。

【次はこちらもおすすめ】