市場調査/マーケティングリサーチは、ビジネスの成功に欠かせないものです。しかし、その真の意義や価値について十分に理解している人は少ないかもしれません。このコラムでは、「市場調査を行う意義」「市場調査の費用感」「市場調査の成功要因」などについて詳しく解説します。

市場調査は本当に必要なのか?

スティーブ・ジョブズの言葉を引用して「市場調査は必要ない」と主張する人がいます。しかし、この考え方は一部の天才のみに当てはまるもので、多くのビジネスにおいては、市場調査の重要性は疑いのないものです。

実際、アメリカの市場調査の市場規模は日本の10倍以上で、200億ドル(約2.8兆円)を超える巨大なものとなっています。また、イギリスも日本の3倍以上の市場規模を持つ市場調査大国です。こうした実態は、市場調査がビジネスにおいてどれほどの価値を持っているのかを示しています。

市場調査:ビジネスの羅針盤

市場調査は、企業にとってビジネスの成功のための羅針盤としての役割を果たします。たとえば、新商品の開発時に市場調査を行わなかった結果、大きな損失を出した企業も少なくありません。

市場調査を通じて、顧客の満足度向上、ブランドイメージの強化、売上の拡大といった具体的な目標達成の道筋が見えてきます。

歴史的な背景として、江戸時代の豪商、三井家の家訓には、

「商いは的(まと)のごとし。手前よく調べるときは、当たらずといふことなし」

(商売というのは矢の的のようなものである。こちらがよく調べて臨めば、必ず当たるのだ)

という言葉が記されています。これは、事前の調査と計画がビジネスの成功に不可欠であることを示しています。

市場調査の重要性とその効果

市場調査を行うことのメリットは数多く存在しますが、以下に特に注目すべきポイントをご紹介します。

顧客のニーズと期待を深く理解する

市場調査を通じて、顧客の真のニーズや期待を深く理解することが可能となります。この理解をもとに、消費者の期待に応える商品やサービスを開発・提供することで、顧客からの信頼を獲得し、長期的なビジネスの成長を実現することができます。

目に見えない評価を数値化し、共有する

市場調査により、顧客の満足度やブランドイメージなど、目に見えない評価を数値化して、それを共有することが可能となります。たとえば、「友達にもすすめたいが98%!」や「次もまた購入したいが85%」のような数値を広告やプロモーションに活用することで、効果的なコミュニケーションを実現し、消費者の心をつかむことができます。

客観的なデータを活用し、戦略の成功確率を高める

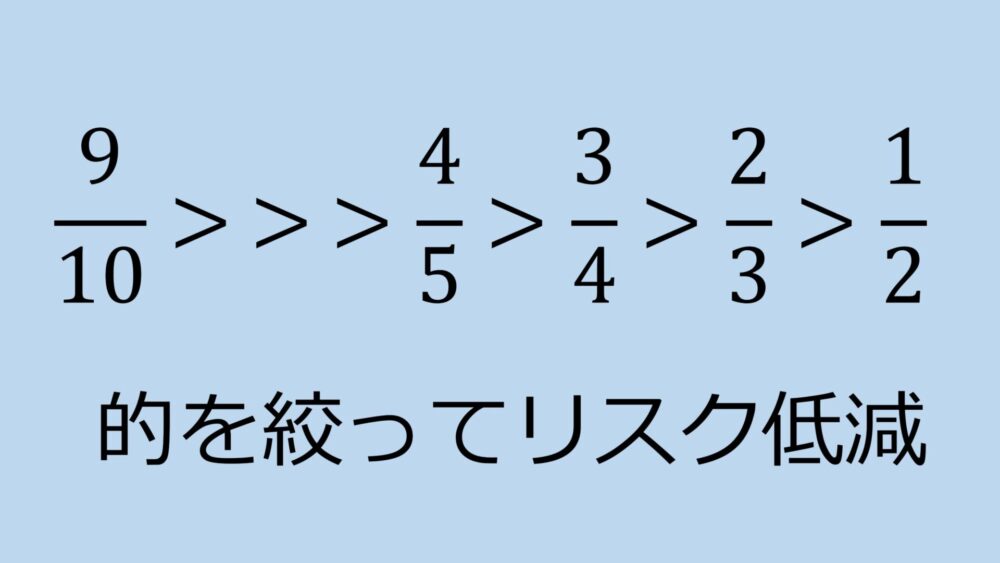

市場調査から得られる客観的なデータは、マーケティング戦略の策定や実行において非常に価値があります。これらのデータを活用することで、失敗のリスクを低減し、戦略の成功確率を高めることができます。具体的なデータをもとに、戦略を絞り込むことで、成功への道を切り開くことができます。

たとえば、10本中1本の当たりがあるくじでハズレを引く確率は9/10です。調査で当たりくじの候補を5本、4本、3本、2本と絞り込んでいくことができれば、ハズレを引く確率は4/5、3/4、2/3、1/2と低く=当たりの確率が高くなります。

市場調査を戦略的に活用することで、ビジネスの成長を加速させることができます。

主な調査手法の例

顧客満足度調査:顧客の声をビジネスの成長につなげる

顧客満足度調査は、商品やサービスに対する顧客の満足度や不満点を明らかにするための調査手法です。この調査を通じて、顧客のニーズや期待を正確に把握し、それに基づいてサービスの改善や新しい商品の開発を進めることができます。

- 主な目的

顧客の満足度の向上、リピート購入の促進、口コミによる新規顧客の獲得

ブランド調査:ブランドの価値を最大化するための洞察を得る

ブランド調査は、ブランドの認知度やイメージ、ポジショニングを評価するための調査手法です。たとえば、特定のブランドがどれだけの人々に知られているか、そのブランドのイメージがポジティブかネガティブかなどを知ることができます。市場内でのブランドの立ち位置や競合との比較、ブランドの強みや弱みを明確にすることで、ブランド戦略の策定やブランド価値の向上に役立てることができます。

- 主な目的

ブランドの認知度の向上、ブランドイメージの強化、競合との差別化

市場調査の費用:投資としての価値を理解する

市場調査の費用は、ビジネスの成功に直結する重要な投資としてとらえるべきです。しかし、「どれくらいの費用がかかるのか?」という疑問を持つ人も多いでしょう。調査の方法や範囲によって、費用は大きく変動します。

調査費用の変動要因

- 調査手法

訪問面接、Webアンケートなど、使用する手法によって費用は異なります。 - 対象者の数

サンプルサイズが大きければ、それだけ費用も増加します。 - 調査の深度

分析の詳細度や調査のボリュームによっても費用は変わります。

主な調査手法とその費用感

以下の表は、主な調査手法の特徴とそれに伴う費用の目安を示しています。

■ 調査手法比較表

| 手法 | 具体的な調査方法 | 実施可能質問量 | 実査期間 | 実査費用 |

|---|---|---|---|---|

| 訪問面接調査 | 調査員が対象者の自宅を訪問し、対象者との対面で聞き取り調査を行う | 多い | 中 | 非常に高い |

| 訪問留置調査 | 調査員訪問時に調査票を預け、回答記入後、訪問または 郵送で回収する | 多い | 長い | 高い |

| 電話調査 | 対象者宛に電話をかけ、電話口で読み上げた質問に回答してもらう | 少ない | 短い | 中 |

| 郵送調査 | 対象者宛に調査票を郵送し、回答記入後、返送してもらう | 中 | 長い | 安い |

| 会場調査(CLT) | 対象者に、調査会場に来てもらい、そこで面接や自記式で質問に回答してもらう | 中 | 中 | 高い |

| Webアンケート | 登録モニターなどに調査協力を依頼し、 Web画面上で回答してもらう | 中~多い | 非常に短い | 非常に安い |

特に近年、Webアンケートの普及により、大規模なデータも短期間・低コストで収集可能となりました。たとえば、3,000人を対象とした全国規模の訪問面接調査は、実査費用だけで3,000万円程度が必要ですが、Webアンケートなら同じ規模の調査を100万円程度から実施可能です。

■ n=3,000人の利用実態調査(40問程度)を全国規模で実施する場合の調査費用(目安)

| 調査の種類 | 費用目安 | 調査期間目安 |

|---|---|---|

| 訪問面接調査 | 3,000~4,000万円 | 1.5~3か月間 |

| 訪問留置調査 | 1,500~2,000万円 | 1.5~3か月間 |

| Webアンケート | 100~300万円 | 2週間~1か月間 |

最近のトレンドとして、無料のセルフ型アンケートシステムも登場しています。これにより、それこそ、個人でも手軽に調査を実施することができるようになってきています。

市場調査のデータ種類:一次データ vs 二次データ

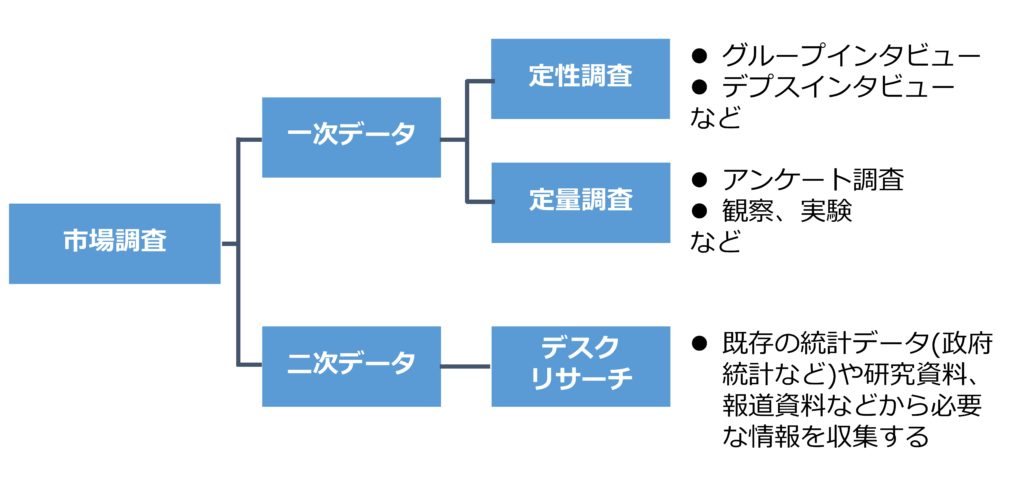

市場調査におけるデータの種類は、調査の質や結果の信頼性に大きく影響します。主な分け方として「一次データ」と「二次データ」の2つが存在し、それぞれ異なる特性や利点を持っています。

一次データ:直接収集する情報

一次データは、特定の問題や課題に対する答えを求めて新たに収集するデータです。これには、グループインタビューやデプスインタビューから得られる定性データと、一般的なアンケート調査から得られる定量データがあります。

| 分類 | 特徴 | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|---|

| 定性調査 | 「コトバ」で表す <主な調査手法> デプス・インタビュー、グループ・インタビュー | 理由や気持ちを具体的に聞き出すことができる。 対象者の表情や発言の流れからも有用な情報を得ることができる。 | 調査がうまくいくかどうか、インタビュアーや分析者のスキルによるところが大きい。 結果の解釈に客観性が保たれにくい。 |

| 定量調査 | 「数値」で表す <主な調査手法> 郵送調査、電話調査、Webアンケート、会場調査、など | 提示された選択肢の中から当てはまるものを選ぶことができるため、回答者の負担が少ない。 数値情報として集計しやすく、全体の構成を把握しやすい。 | 表面的な情報にとどまり、評価の理由まではわからない場合がある。 多数意見に注目しがちになる場合がある。 |

二次データ:既存の情報を利用

二次データは、政府統計、業界レポート、過去の調査結果など、既に存在するデータを指します。新たな調査を行う前に、利用可能な二次データを確認し、必要に応じて一次データの収集を検討するのが効率的なアプローチです。

市場調査の効果的な実施手順

以下は、市場調査を効果的に進めるための基本的な流れを示すものです。

調査の必要性の確認

調査が必要かどうかの判断段階。調査をするよりももっと適切な方法があるかもしれません。調査の可能性と限界を理解し、最適な方法を選択します。

調査の企画と設計

調査目的を明確に定義し、期待する結果やアウトプット(図表)の形をイメージします。調査対象、手法、予算などを検討し、最適な企画をまとめます。

調査票の設計

効果的な情報収集のための質問項目をリストアップします。質問の流れや回答形式を最適化し、対象者が回答しやすい調査票を設計します。

実査

実際に情報を収集する段階。面接、アンケートなどの手法を選択し、対象者から必要な情報を収集します。

データの集計と分析

収集したデータを集計し、分析します。データの深い洞察を得るための多変量解析やクロス集計などの手法を活用します。

改善策の策定

調査結果をもとに、具体的な改善策を策定し、効果的な実施計画を立てます。

施策の実行と評価

策定した改善策を実施し、その効果を評価します。継続的な改善のためのPDCAサイクルを回します。

市場調査の成功要因:企画・設計の重要性

市場調査の成功は、実査の段階だけでなく、企画・設計の段階での取り組みに大きく左右されます。調査企画の出来栄えが、調査の質と結果の信頼性を高める鍵となります。調査を実施する際、以下のような問題が発生することがあります。これらの問題は、企画・設計段階での不備が原因であることが多いのです。

回収率の低さ

| 問題点 | 調査票のレイアウトやフローが不自然で、回答者が回答を避ける。 |

| 解決策 | 調査票のデザインや質問の流れを最適化し、回答者の負担を減らす。 |

回答のエラーや欠落

| 問題点 | 質問文や回答形式が不適切で、回答者が質問をスキップする。 |

| 解決策 | 質問文の明確化や回答形式の見直しを行う。 |

有用な情報が得られない

| 問題点 | 明確な仮説や目的なしに調査を行う。 |

| 解決策 | 調査の目的や仮説を明確に設定し、それに基づいて調査を進める。 |

企画・設計のステップ

調査の企画・設計段階を効果的に進めるためのステップは以下のとおりです。

- 調査ニーズの深堀り

調査の背景や必要性を詳細に理解する。 - リサーチ課題の設定

調査の具体的な課題や目的を明確にする。 - 調査方法の検討

調査の目的に合わせて最適な手法を選択する。 - 結果の予測と仮説の設定

期待する調査結果を予測し、仮説を設定する。

市場調査会社の選び方:成功への第一歩

市場調査会社の選定は、調査の成功を左右する重要なステップです。しかし、多くの企業はコストや知名度を重視し、その結果、期待とは異なる調査結果を受け取ることがあります。たとえば、安い調査会社を選んだ結果、表面的な情報しか得られなかったり、大手の調査会社に依頼したものの、分厚いレポートが出てきただけで細やかなサービスが受けられなかったり、などです。

質の高い調査会社の見つけ方

市場調査は、担当者のスキルやセンスに大きく依存するため、選定は慎重に行う必要があります。たとえば、同じ質問でもちょっとした言葉の使い方や聞き方の順番の違いで結果が大きく変わってきますし、調査結果の同じ数字をみても、そこから得られる洞察の深みに大きな違いがあることも珍しくありません。

ではどうしたらよいのか?

無料の相談を活用し、複数の会社の提案や対応を比較することで、自社のニーズに合った調査会社を見つけることができます。

6つのWでチェックする

調査の企画・設計には、「6つのW」が役立ちます。これは、調査の全体像をとらえ、具体的な調査デザインを考える際の基本的なフレームワークです。

6つのW

| Who(誰に) | 調査の対象になるのは誰なのか? | 自社の顧客、競合他社の顧客、など |

| What(何を) | 調査でどのような情報を聞き出すのか? | 満足度、利用実態、購入意向、など |

| When(いつ) | いつ調査をするのか? | 商品の発売前、商品の購入後、など |

| Where(どこで) | どこで調査をするのか? | 店頭で、会場で、対象者の自宅で、など |

| Why(なぜ) | 何のために調査をするのか? | イメージを改善するため、リピーターを増やすため、など |

| Way(どのように) | どのようにして調査をするのか? | Webで、対面で、郵送で、電話で、など |

この6つのWをもとに、調査会社の提案内容を評価し、自社のニーズに合致しているかどうかを確認するのがよいでしょう。

市場調査会社の活用:その真の強みと誤解を解く

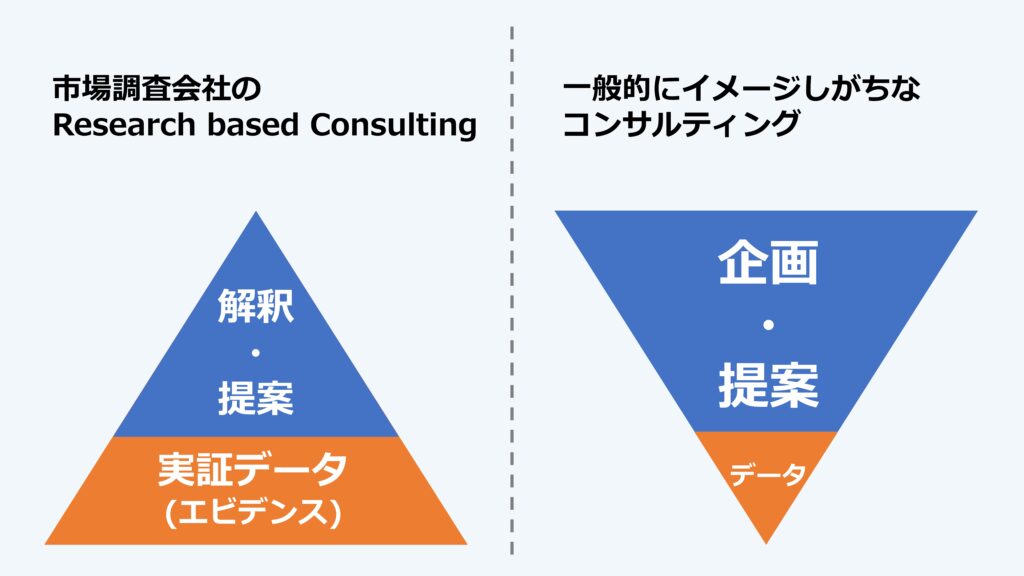

市場調査は、ビジネスの成功に直結する重要なツールです。消費者の行動や意識を深く理解するための専門知識や技術が求められるこの領域で、市場調査会社への依頼を考える際には、彼らの真の強みと、よくある誤解を理解しておくことが不可欠です。

市場調査会社の真の強みは、データに基づく客観的な分析能力にあります。しかし、そのデータ中心のアプローチゆえに、データの裏付けのない新しいアイデアや斬新な提案を生み出すのが難しいという限界も持っています。

多くの市場調査会社は、自社のホームページで「調査からコンサルティングまで」とアピールしていますが、そのコンサルティングはあくまでも「Research based Consulting」、つまり調査結果に基づくものであることを理解する必要があります。

たとえば、実態把握がメインで、さらに「できればプロモーション施策までお願いしたい」とお考えの場合には、たとえばプロモーションの部分は安心して任せられる代理店に入ってもらい、専門性が高くて信頼できる市場調査会社とチームを組んでプロジェクトを進めていくことをおすすめします。

逆に、プロモーション施策の提案がメインである場合でも、戦略立案の基礎となる現状の使用実態の把握に際しては、市場調査会社の専門スキルを活用してしっかりとした調査を実施することが、成功への第一歩となります。

調査会社を選ぶ真の価値

無料調査との違い

無料の調査ツールを活用すれば、誰でも無料で調査を実施することが可能です。しかし、市場調査の真の強みと限界を理解した上で、なぜ多くの企業や団体が調査会社に依頼するのかを考えることが重要です。

価格と価値のバランス

「安い」調査は魅力的に見えるかもしれませんが、必ずしも「よい」調査とは限りません。真の価値は、限られた予算の中で最大限の結果を得ることにあります。そして、その結果を最大化するためには、市場調査会社の専門性と経験が不可欠です。

経験が生む信頼性

調査は単にデータを収集するだけではありません。対象者の深い気持ちや考えを探る作業は、経験と技術が求められます。調査会社の真の価値は、長年の経験から生まれる専門的な知識と技術にあります。

調査の実施を検討している方は、【市場調査のスペシャリスト集団】グルーブワークスにご相談ください。私たちの経験と専門知識を活用し、あなたの調査を成功に導きます。

お気軽にご相談ください044-271-6043営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日祝定休 ]

ご相談・お問い合わせさらに詳しい情報やその他の関連記事はトップページでご覧いただけます。市場調査の成功への第一歩として、適切な調査会社の選定とその活用方法を理解することが、ビジネスの成功を後押しします。

【次はこちらもおすすめ】