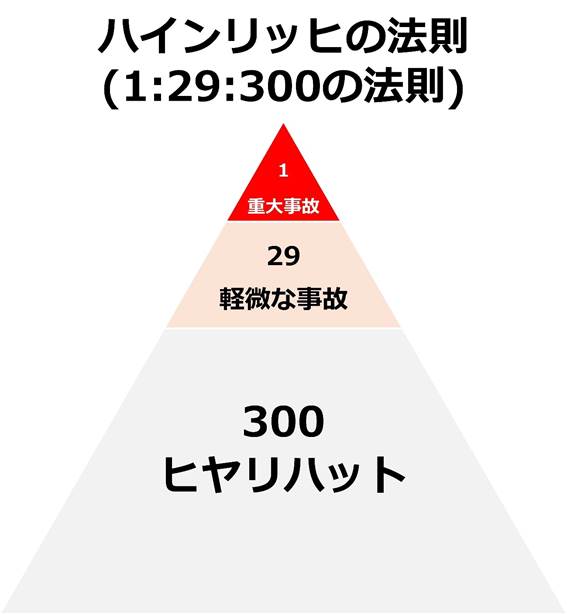

「1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故、さらに300件のヒヤリハットがある」──これは有名なハインリッヒの法則ですが、実はこの考え方はビジネスの現場にも当てはまります。

深刻なクレームや顧客離脱といった“重大事故”の背景には、見過ごされてきた小さな不満や兆候が数多く潜んでいるのです。

クレームがない=不満がない、ではない

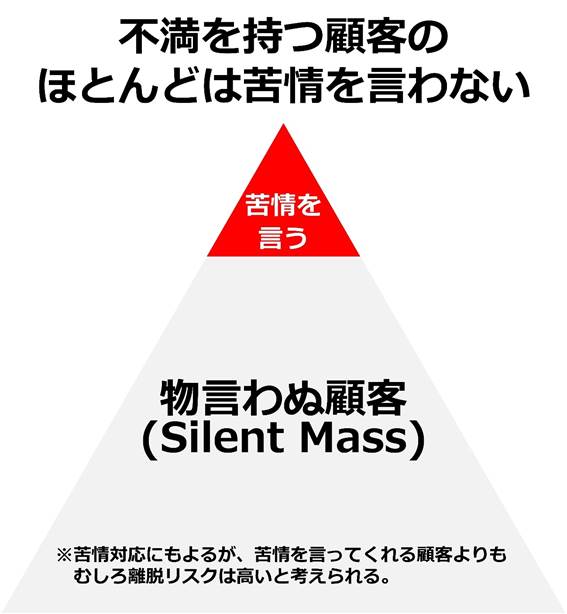

「不満を持つ顧客のうち、実際にクレームを申し立てるのはわずか4%程度」。これはグッドマンの法則として知られる調査結果です。

つまり、大多数の顧客は不満を感じても企業に何も言わずに離れていく──いわゆるSilent Mass(物言わぬ顧客)の存在です。こうした顧客の離脱は、企業が気づかぬうちに進行し、売上やロイヤルティに致命的なダメージをもたらします。

なお、顧客満足度調査の全体像や設計の基本については、以下のコラムで詳しくご紹介しています。

▶ 顧客満足度調査(CS調査)の完全ガイド|基礎から活用まで徹底解説

製品への不満は“サイレント”で表面化しにくい

サービスと製品とでは、不満の現れ方に大きな違いがあります。

| サービス | その場で従業員に要望やクレームを伝えることで、改善が即座に可能な場合がある。 |

| 製品 | 不具合や期待外れがあっても、購入後に黙って離れるケースが多い。 |

これは、製品購入時には“品質を信じて選んだ”という前提があるため、期待外れの落胆が大きく、企業へのフィードバックを試みるよりも、他社製品への乗り換えが選ばれやすいためです。

製造業のSilent Massはサービス業以上に“深刻”

このような構造から、製造業では「声を上げない顧客による離脱」のリスクがサービス業以上にシビアであるといえます。特にBtoBでは、関係性がいったん途切れると復活が難しく、サイレントな離脱は致命傷になりかねません。

“不満”は“満足の裏返し”ではない

「満足度を高めれば、離脱は減るのでは?」──こうした考え方には落とし穴があります。

Herzberg(1959)(※1)やCadotte & Turgeon(1988)(※2)の研究に代表されるように、満足と不満は別軸で発生することが明らかになっています。

満足と不満はそれぞれ異なる要因から生まれるため、満足度を上げるための設計と、離脱要因を防ぐための設計とは、本来別の視点が必要になるのです。

※1 Herzberg(1959)は、その二要因理論において、従業員の満足と不満足は、表裏一体の関係にはなく、不満足要因を取り除くだけでは、満足度やモチベーションを高めることはできず、逆に満足要因を満たしても、不満足な要素が解消するわけではないとした。

※2 Cadotte & Turgeon(1988)は、顧客の不満要因(Dissatisfiers)と満足要因(Satisfiers)について研究し、満足と不満は単なる反対の概念ではなく、それぞれ異なる要因によって影響されることを示した。

顧客離脱の“前兆”をつかむための調査設計

黙って離れた顧客の声を聞き出すには、従来型の満足度調査とは異なるアプローチが必要です。

- 質問はシンプルに、不満・不都合の有無に焦点を当てる

- 自由回答は最小限に絞り、心理的・時間的ハードルを下げる

- 謝礼や寄付など“返報性の原理”を活かしたアプローチで参加意欲を高める

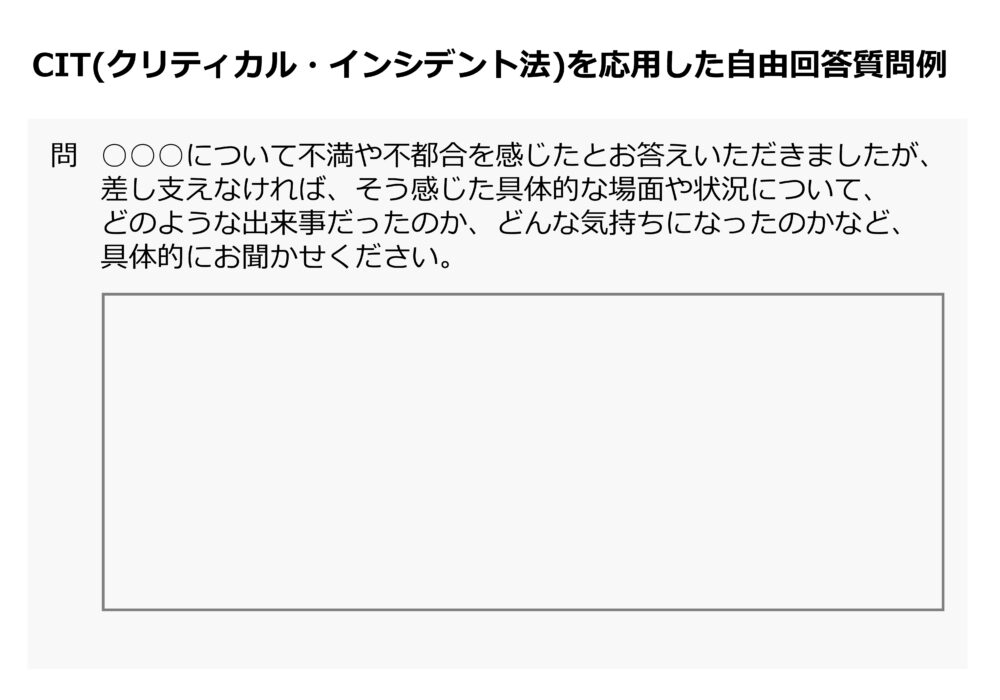

特にCIT(クリティカル・インシデント法)を応用した設問は、顧客の記憶に残る“不満の場面”を引き出すうえで有効です。

今こそ、Silent Massに目を向けるとき

製造業におけるSilent Massの存在は、単なる「調査対象外」ではなく、「本当に聞くべき声」を含んでいます。

従来の満足度調査が「既存顧客の評価を多面的に捉えること」を目的とするのに対し、Silent Massを対象とする調査では「離脱や休眠に至る不満・不都合を明確にする」ことが最大の狙いとなります。対象も、取引を終えた顧客や非アクティブ層となり、設問設計の軸も大きく異なります。

満足度調査の枠を超えて、離脱・休眠の理由を可視化する新しいアプローチが求められる今、Silent Massの声を丁寧に聞き取ることで、競争力のある製品づくり、信頼を取り戻すきっかけが生まれるかもしれません。

従来の満足度調査では捉えきれない、離脱・休眠顧客の声に焦点を当てた新しい調査手法については、以下のページでも詳しくご紹介しています。

▶ BCS調査(Beyond-CS調査)|離脱・休眠顧客の本音を引き出すアプローチ

お気軽にご相談ください044-271-6043営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日祝定休 ]

ご相談・お問い合わせ【次はこちらもおすすめ】