【7回でわかる!市場調査の基本活用術シリーズ第6回】

はじめに

調査は実施しただけでは意味がありません。

大切なのは、得られたデータをどう読み解き、どんな示唆を導き出すかです。

今回は、外部リサーチ会社と調査を進める際に、担当者が理解しておきたい「調査結果の読み方」の基本を紹介します。

基本の分析方法

単純集計

もっとも基本的な方法で、回答全体の傾向をシンプルに確認できます。

例:「満足している」と回答した人が全体の72%

全体像をつかむのに便利ですが、単純集計の結果を眺めるだけでは改善策までは見えてきません。

クロス集計

属性や条件でグループを分けて比較する方法です。

例:年代別に満足度を比較すると「20代は60%、50代は80%」

問題が潜んでいるセグメントを発見でき、改善の優先順位を考えるヒントになります。

n=50ルールと有意差の考え方

クロス集計では、各セルに少なくともn=50サンプルあると安心して傾向を語れます。

男性55% vs 女性50%のような差は、誤差の範囲で「実際は同じ」かもしれません。

統計的に「偶然でない差」を確認する方法が有意差検定です。

担当者が厳密な検定を行う必要はありませんが、差が5〜10ポイント以上あるかを目安に考えると議論がスムーズです。

【「有意差」についてもっと詳しく】

調査結果の報告をしているときに、「有意差」について説明してほしいといわれることがあります。

「有意差」について自分で計算できなくても、その考え方を理解しておくだけで十分だと思います。

それでは、以下の説明をご覧ください。

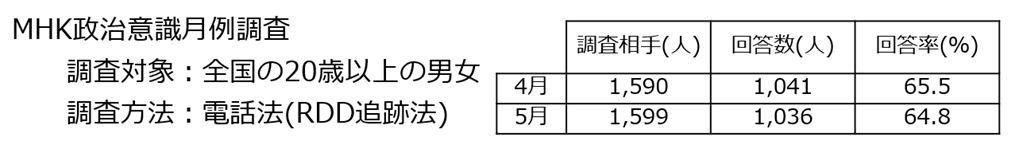

MHKのニュース(202x年5月xx日)

MHKの世論調査によりますと、△△内閣を「支持する」と答えた人は、先月より3ポイント上がって45%でした。

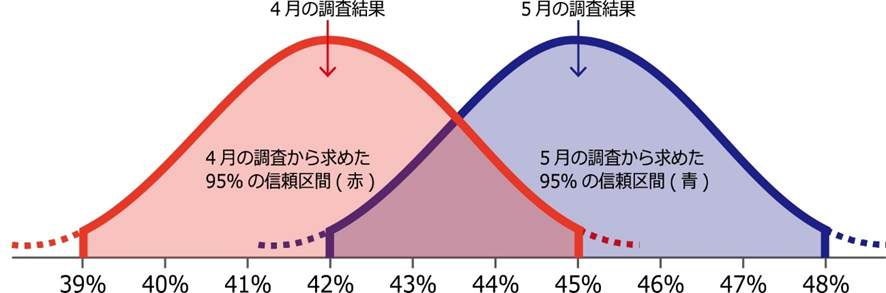

5月度の標本誤差を計算すると±3.0%となり、信頼度95%で、5月の本当の内閣支持率は45%±3.0%(42%~48%)の範囲にあります。 ※「42%~48%」のことを「信頼区間」と呼びます。

同様に、4月度の標本誤差は±3.0%となり、信頼区間は「39%~45%」となります。

図に表してみると、4月度の信頼区間と5月度の信頼区間が重なっているところがあり、信頼度95%のもとでは3ポイントの差は「統計的に有意な差ではない」との解釈になります。

数字だけでなく背景を見る

数字は分かりやすい反面、それだけに依存すると「表面的な理解」で終わってしまいます。

自由回答の活用

「満足度が低い理由は?」と自由記述を見れば、単なる数値の裏にある具体的な声が見えてきます。

例:不満の理由が「価格」なのか「対応の遅さ」なのかを言葉で確認できる。

自由回答は「数字を補う定性情報」として活用すると、解釈の質が大きく変わります。

自由回答を“集計”する

自由記述は「読むだけ」ではなく、カテゴリーに分類すれば集計可能です。

例:「価格」「接客」「商品ラインナップ」などに分類して件数を数えると、数字として比較できる。

キーワードの頻度やポジティブ/ネガティブの感情で整理するのも有効です。

データ活用の工夫

回答の偏りは調整できる

Web調査などでは、特定層に偏って回答が集まることがあります。

その際に用いられるのがウェイトバック(重み付け)集計です。

母集団の性別・年代構成に合わせて重みを調整することで、より実態に近い全体像を得られます。

詳細な計算は調査会社に任せればよいですが、仕組みを理解しておくと社内説明に役立ちます。

「データはしゃぶりつくす」

集計表やグラフを一度見ただけで結論を出さず、角度を変えて繰り返し見ることで新しい気づきが得られます。

小さな声から改善のヒントを

数が少ないからといって無視せず、「なぜそう感じたのか」を掘り下げると、次の改善策につながることがあります。

特に自由回答やクレーム・問い合わせの内容は、数値では見えないリアルなニーズを示している場合があります。

担当者として押さえておきたい5つのポイント

担当者として理解しておきたいことをおさらいしておきましょう。

- 調査結果は「数字」と「声」を組み合わせて読む

- 単純集計で全体像、クロス集計で課題セグメントを把握

- n=50ルールや有意差の目安を理解しておくと、議論がスムーズ

- 自由回答は分類・集計して数字と結びつけると強力

- 回答の偏りはウェイトバックで調整できる

まとめ

調査結果を読むとは、単なる数値確認ではなく、数字の背後にある理由や背景を探る作業です。

- 単純集計 → 全体像を把握

- クロス集計 → セグメント差を発見

- 自由回答 → 数字の背景を理解

- ウェイトバック → 偏りを補正して全体像を正しくとらえる

結局は数字と声を組み合わせることで、実行可能な示唆につながります。

次回は「市場調査をビジネスに根付かせる~活用と継続のコツ」を解説します。

ご相談ください

「調査結果をどう解釈したらよいかわからない」

「数字は出たけど改善策につなげられない」

そんなときはぜひご相談ください。

グルーブワークスでは、データの読み方から活用法まで伴走し、“使える調査”にするためのお手伝いをしています。

【次はこちらもおすすめ】