自由回答(フリーアンサー)の持つ価値と活用の重要性

自由回答(フリーアンサー)は、選択式の設問では得られない生の声を提供し、商品・サービスの改善につながる貴重な情報源です。

しかし、多くの企業で「せっかく集めた自由回答を活用しきれていない」という課題が見られます。

なぜ自由回答を活用すべきなのか?

自由回答の価値として、選択肢型の設問にはない「本音」や」「意外な発見」が得られる点があります。

数値データではとらえきれない「本音」が得られる

選択肢型の設問では、回答者は用意された選択肢の中から最も近いものを選びます。しかし、必ずしも「最も自分の意見に合致する選択肢」が用意されているとは限りません。

たとえば、顧客満足度調査で「この商品に満足していますか?」という設問に対して、「満足」「やや満足」「どちらでもない」「やや不満」「不満」といった選択肢を用意したとします。

この結果、仮に「やや満足」と回答した人が20%いたとしても、「なぜ『満足』に届かないのか?」はわかりません。

- 価格が高いから?

- 使い勝手が悪いから?

- サポート対応に問題があったから?

こうした背景を知るには、自由回答で理由を尋ねることが不可欠です。

予想していなかった意見を発見できる

選択肢型の設問ではあらかじめ想定した範囲の意見しか拾えません。一方で、自由回答を活用すれば、企業側が予測していなかったニーズや問題が浮かび上がることがあります。

🔷 [ケーススタディ]

あるECサイトで「購入を決めた理由」を尋ねた際、当初は「価格」「品質」「口コミ」などを選択肢として設定していました。

しかし、自由回答分析を行ったところ、「配送の速さ」についての不満が少なくないことが判明。

これを機に、より迅速な配送体制の強化を行い、リピート率を向上させることができました。

セグメントごとの違いを明確にできる

自由回答を適切に整理し、クロス集計を行うことで、特定の属性ごとに異なる意見や課題が見えてきます。

🔷 [ケーススタディ]

ある企業の顧客満足度調査では、全体としては「満足」との回答が多かったものの、自由回答を分析すると「新規顧客」と「リピーター」で、改善要望の内容に大きな違いがあることが判明しました。

- 新規顧客 → 「使い方が難しくて、うまく使えているか不安。わかりやすく説明した動画があるとよい」

- リピーター → 「商品は良いが、ポイント制度の使い勝手が悪い」

このように、自由回答を活用することで、セグメントごとのニーズを的確に把握し、それぞれに最適な施策を講じることができます。

特に豊かな自由回答が得られる3つのケース

自由回答はどのような調査でも価値がある情報ですが、特に「BtoBビジネス」「社内アンケート」「関与度の高い個人ユーザー」では、非常に豊かな情報を得ることができます。

① BtoBビジネス

BtoBの顧客は自社に最適化された商品・サービスを求める傾向が強く、個別のカスタマイズニーズが発生しやすいのが特徴です。そのため自由回答をうまく組み込むことで、顧客ごとの具体的なカスタマイズ要望を引き出すことができます。

② 社内アンケート

社内アンケートの価値は自由回答にあるといっても過言ではありません。従業員は、日々の業務の中で、業務改善や組織改革につながる貴重な意見を持っているものです。会社のためを思って届けてくれる従業員からの良質な自由回答を活用しない手はありません。

③ 関与度の高い個人ユーザー

特に趣味・嗜好性の強い商品・サービスでは、ユーザーが非常に豊かなフィードバックを提供してくれることがよくあります。他の商品・サービスにおいても、関与度の高い熱心なユーザーは、企業が気づいていない重要なポイントや、新たな施策につながるヒントを持っているものです。

これらのケースに共通することは「関与度の高さ」です。

普段、それほど関与度が高いわけではないBtoCの一般的なユーザーに対しても、聞き方を工夫することで調査への関心を高めることができれば、自由回答から豊かな情報を引き出すことができます。

自由回答の価値を最大化する「設問設計」と「分析手法」

残念なことに、「自由回答の重要性に気づいていない」「気づいていても、時間やノウハウがなく活用できていない」という状況があります。

自由回答を「貴重な情報資産」として活かすためには、どのように聞くか(設問設計)と、どのように分析するか(データ整理)が重要です。

ここでは、自由回答の質を高め、実際に活用できるデータへと変える方法を解説します。

どう聞くかで得られる情報が変わる!自由回答の設計ポイント

自由回答の活用を最大化するためにはまず適切な質問設計が不可欠です。質問の仕方が曖昧だと、回答が断片的になり、十分な示唆を得ることができません。

よくある「もったいない」自由回答の質問例

次のような自由回答の質問をよく見かけます。

🚫 NG例:「最後に、ご意見があれば自由にお書きください」

これでは回答者に「何を書けばよいのか?」が明確に伝わらず、結果として「特にありません」「特に思いつかない」という回答が増えがちです。

また、仮に具体的な意見が集まったとしても、テーマがバラバラで分析が難しくなります。

具体的なテーマを提示し、回答を引き出す設計にする

具体的な質問のフレームを提示し、回答者が答えやすくすることが重要です。

⭕ 上手な例:「〇〇(商品・サービス)を導入して良かった点・もっと改善してほしい点を、具体的にお聞かせください。」

アフターコーディング(自由回答の定量化)

自由回答の質が向上しても、適切に整理・分析しなければ、貴重な情報を活用できません。

代表的な自由回答の分析方法として「アフターコーディング」があります。自由回答は「テキストデータ」ですが、それを「数値化」することで比較・分析しやすくする手法がアフターコーディングです。

🔷 アフターコーディングの例

たとえば、商品・サービスの評価理由を尋ねる設問に対して、以下のようなコメントがある場合:

「夜間にトラブルが発生したことがあったが、迅速に対応してくれて助かった。」

このコメントを次のように分類します。

- 連絡がとりやすい

- 対応が迅速

このように分類することで、「どの要素が多くの人に評価されているのか」「どこに課題があるのか」を視覚化できます。

アフターコーディングにより自由回答も集計できる

アフターコーディングを行うことにより、どのカテゴリーの意見が多いのか少ないのかを量的に集計して比較することができます。

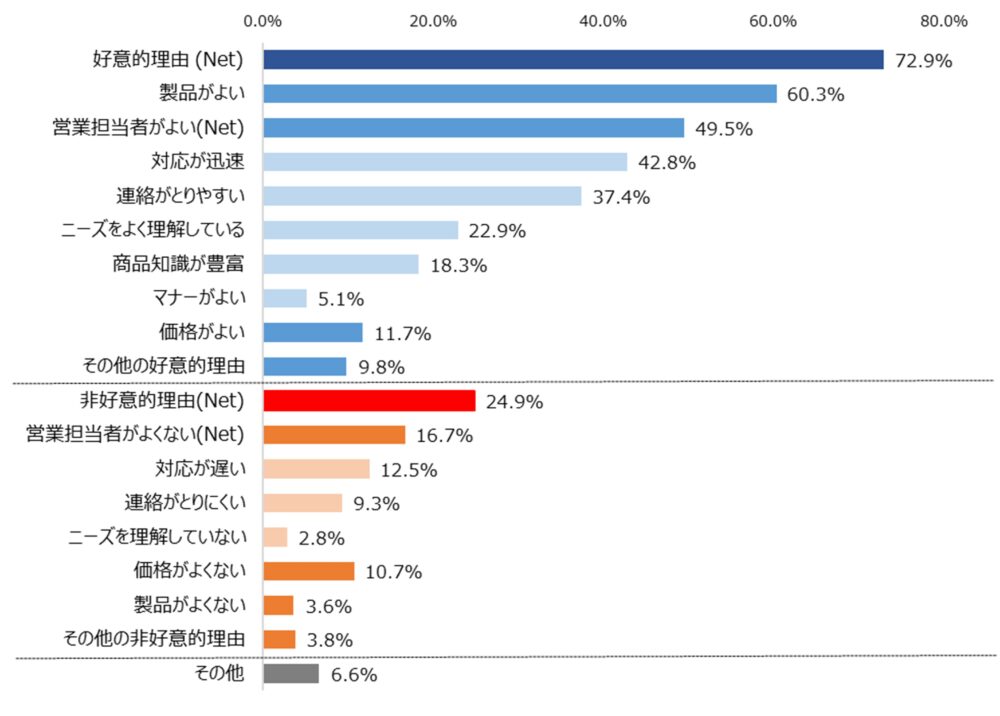

以下の例のように、集計結果をグラフにすると、自由回答の全体像を把握しやすくなります。

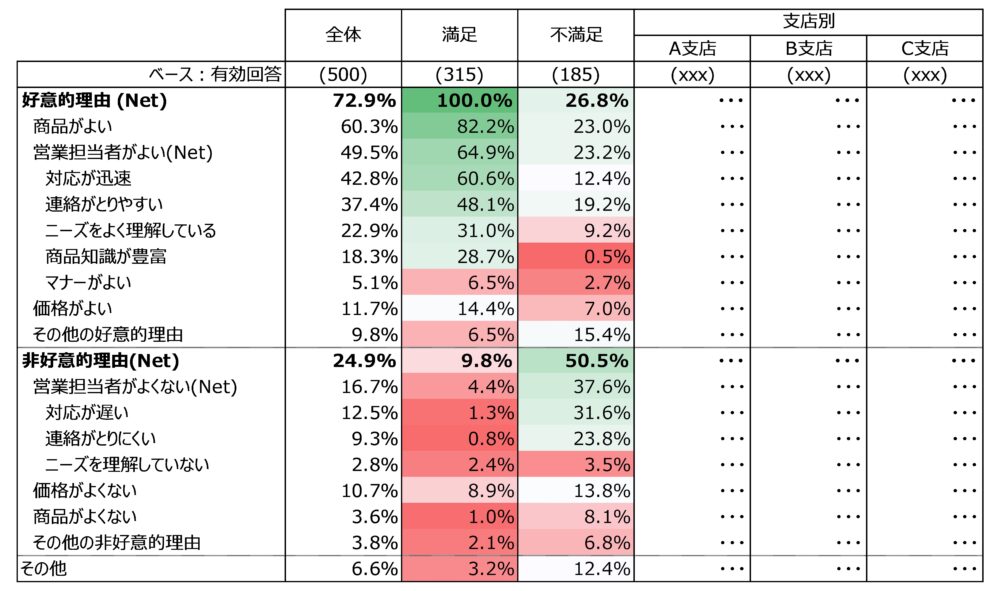

また、アフターコーディング後の自由回答は、総合満足度の評価別、支店別、取引額別など、さまざまな視点を軸にクロス集計を行うことができます。

集計結果をそのまま眺めるのではなく、たとえば、以下のように「満足」している人での評価の降順、つまり、評価が高いものから順に並べ替えてみると、「満足」している人と「不満足」な人での評価の違いがわかりやすくなります。

このようにして、集計結果を見て回答傾向を大まかにつかんでから一つひとつのコメントに目を通していくと、重要な情報が具体的なイメージとともに整理され、理解が進みます。

自由回答を施策に活かし、ビジネス成果につなげる

自由回答を活用する目的は、「データを集めること」ではなく、「実際に行動へとつなげること」です。

しかし、「どう活用すればいいのかわからない」「具体的な改善策に落とし込めない」という課題を抱える企業も少なくありません。

ここでは自由回答を施策につなげる3つのステップを解説します。

ステップ1:「気づき」だけで終わらせない:重要な課題を抽出する

分析の結果、「なるほど、こういう意見が多いのか」 で終わってしまうことは少なくありません。

しかし、それでは施策につながりません。重要なのは「何をすれば課題が解決するのか?」を具体化することです。

🚫 NG例:「技術サポートの対応に不満があるという意見が多かった」 → で、どうする?

⭕ 上手な例:「技術サポートの対応に不満がある」 → 「問い合わせ対応の平均時間が遅い」 → 「FAQの充実や、チャット対応の導入が必要」

「上手な例」で示したように、自由回答の意見をもとに、「何が課題なのか」→「どのような施策が必要なのか」まで掘り下げることが重要です。

ステップ2:「定量データ」と掛け合わせ、課題に優先順位をつける

自由回答の分析で得られた示唆は、単なる「意見」ではなく、「ビジネス課題」としての優先度を明確にすることが必要です。

そのためには、定量データと掛け合わせて「どれくらい影響があるのか?」を明らかにすることが有効です。

🔷 働き方改革についての社員アンケートの例

| 自由回答 | 「業務負担が大きすぎて、残業が減らない」 |

| 定量データ | 「長時間労働の社員の75%が、特定の業務(資料作成)に時間を取られている」 |

| 改善施策 | 「業務負担軽減のため、資料作成のテンプレート化を進める」 |

このように、自由回答と定量データを組み合わせて考えることで、施策の説得力が増し、優先度がわかりやすくなります。

ステップ3:施策の効果を検証し、PDCAを回す

自由回答をもとに施策を実施したら、その施策が本当に効果を発揮しているのかを定期的にチェックすることが大切です。

🔷 効果検証の方法

- 施策実施後のアンケートで、自由回答の内容が変化しているか確認

- 具体的な数値指標(CSスコア、業務時間削減率、売上増加率など)と比較

- 必要に応じて、施策の方向修正を行う

自由回答の価値を最大化するための具体的な方法

自由回答の価値を認識しながらも、その活用に問題を抱えている企業は少なくありません。

よくある問題

⚠️ 定量調査に慣れている企業では、「自由回答は補足情報」として軽視しがち

- 手間がかかる(1件ずつ読むのは大変)

- 解釈にスキルが必要(属人的になりがち)

- 定性情報なら定性調査をすればよい(グループインタビュー等で補完)

⚠️ 調査データに慣れていない企業では、「自由回答がわかりやすい」と思いながらも、活用しきれていない

- 個別の意見としては理解しやすいが、全体の傾向を把握できていない

- 自由回答を読むだけで、何をすればいいかまでは見えてこない

- 数が多すぎて、すべてを読むのが大変

自由回答を有効活用するための3つの方法

これまでに紹介した手法を再確認しながら、これらの問題を解決し、自由回答を「ビジネスの意思決定に活かせる情報」にするための具体的な方法を解説します。

① 自由回答を「読むだけ」ではなく「定量データと組み合わせる」

自由回答を読むだけでは「なんとなくの雰囲気」で終わりかねません。自由回答を定量データと組み合わせることで、「具体的な課題・改善点」が明確になります。

🔷 自由回答 × 定量データの組み合わせ例

| 分析軸 | 定量データ(数値) | 自由回答の分析結果 | 示唆 |

|---|---|---|---|

| 顧客満足度 | 80%の顧客が「満足」と回答 | 「対応が丁寧だった」「レスポンスが早い」などの自由回答が多い | 「満足」の理由として「対応のスピード」が大きく貢献していることがわかる |

| 不満要因 | 20%が「不満」と回答 | 「修理に時間がかかる」「説明が不十分」との記述が多数 | 「不満」の要因は「サポートの遅さ」にある可能性が高い |

このように自由回答を定量データの背景を説明するための情報として活用することで、「具体的な改善ポイント」まで落とし込むことが可能になります。

② 自由回答を「読むだけ」ではなく「構造化する」

「○○がよかった」「△△が不満」と自由回答を1件ずつ読み込むだけでなく、アフターコーディングでカテゴリー化すると、全体の構造を量的に把握できます。

🔷 アフターコーディングの活用例

| 自由回答 | 分類(カテゴリー) | 件数 |

|---|---|---|

| 「スタッフが丁寧に対応してくれた」 | 対応が良い | 120件 |

| 「回答に時間がかかる」 | 対応が遅い | 80件 |

このように個別の意見を整理・分類することで、「何がどれくらいの割合で起きているのか?」を確認できます。

③ 自由回答を「付属資料」ではなく「意思決定に活かす情報」として扱う

自由回答を「参考情報」として見ているケースが多いようですが、「アクションにつなげる視点」で分析することで、自由回答から具体的な改善施策につながるヒントを見つけることができます。

🔷 [ケーススタディ]

あるBtoB企業では、「価格が高い」との自由回答が多かったため、値引きを検討していました。

しかし、自由回答を詳細に分析すると、「価格が高い」と言っている顧客の多くで、「導入メリットが不明確」「価格に見合う価値が伝わっていない」ことが主な不満の原因でした。

そこで、営業担当による「価値訴求」を強化する施策を実施したところ、値引きなしでも継続率が15%向上しました。

自由回答の活用をさらに進化させるために

ここまで自由回答の活用方法を詳しく解説してきました。

しかし、実際に運用するとなると、「社内で対応できるのか?」「どこまでやるべきか?」といった疑問が生じることも多いでしょう。

こうした課題を解決し、自由回答を「ビジネスの意思決定に活かせるデータ」に変えるために、当社では「自由回答分析サポート」を提供しています。

自由回答分析サポート:徹底的な読み込みから本質を探る

当社では、自由回答を単なる「テキストデータ」として扱うのではなく、一つひとつ丁寧に読み込み、その背後にある顧客の真の想いを掘り下げることを大切にしています。

「ワンストップ・ワンブレインサポート体制」により、調査を設計したリサーチャー自身が、自由回答を丁寧に分析し、定量データと組み合わせることで、情報が分断されず、より深い示唆を導き出します。

🔷 当社の自由回答分析サービスの特長

- アフターコーディングの実施:コメントをカテゴリー分類し、傾向を数値化

- テキストマイニングの活用:頻出ワードや感情分析を行い、データを可視化

- 定量データとの連携:セグメント別の差異や評価の背景理由を明確に描写

当社サービスを活用することで得られるメリット

- 自由回答を「読み物」ではなく、「ビジネスに活かせるデータ」に変える

→ 個別の意見を読むだけでなく、全体傾向を把握し、意思決定の材料として活用できる - 定量データと組み合わせて、より深く問題を理解できる。

→ 「満足度80%の顧客が、どの要素に高評価をつけているのか?」といった深い分析が可能 - 施策につながる形でレポート化し、社内で共有しやすくなる

→ 分析結果をもとに、経営層・マーケティング・営業・商品開発といった各部門でのアクションを促進

「データを集めたが、どう活かせばよいかわからない…」と感じたら

当社の自由回答分析サービスをご活用ください!

🔷 こんな方におすすめです

- 自由回答を活用したいが、分析のやり方がわからない

- データが大量にあるが、整理や分析に時間をかけられない

- 定量データと組み合わせて、より深いインサイトを得たい

まずは無料相談で、貴社の自由回答データをどのように活用できるかご提案いたします。

お気軽にご相談ください044-271-6043営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日祝定休 ]

ご相談・お問い合わせ【次はこちらもおすすめ】