アンケートの作成は思ったよりも複雑です。特にシンプルなアンケートの設計は、細部まで注意が必要です。

最近、ソフトウェアのサポート後に受け取った「コールセンターの満足度調査」を見て、効果的なアンケートの設計について考えるきっかけとなりました。

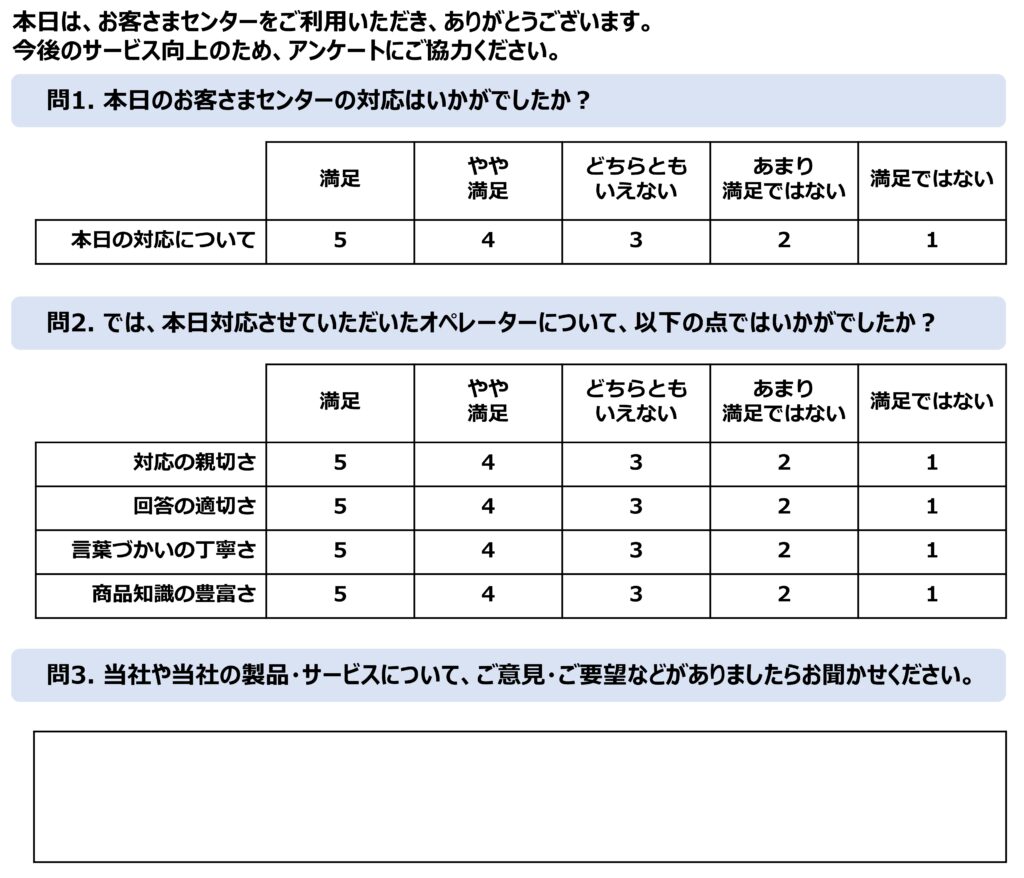

[受け取ったアンケートのイメージ]

このアンケートを基に、アンケート作成の際の3つの重要なポイントを紹介します。

- 質問項目は、評価要因を網羅しているか?

- 質問は具体的すぎず、抽象的すぎないか?

- 自由回答は、具体的なアクションにつながる情報を得られるようになっているか?

質問項目は、評価要因を網羅しているか?

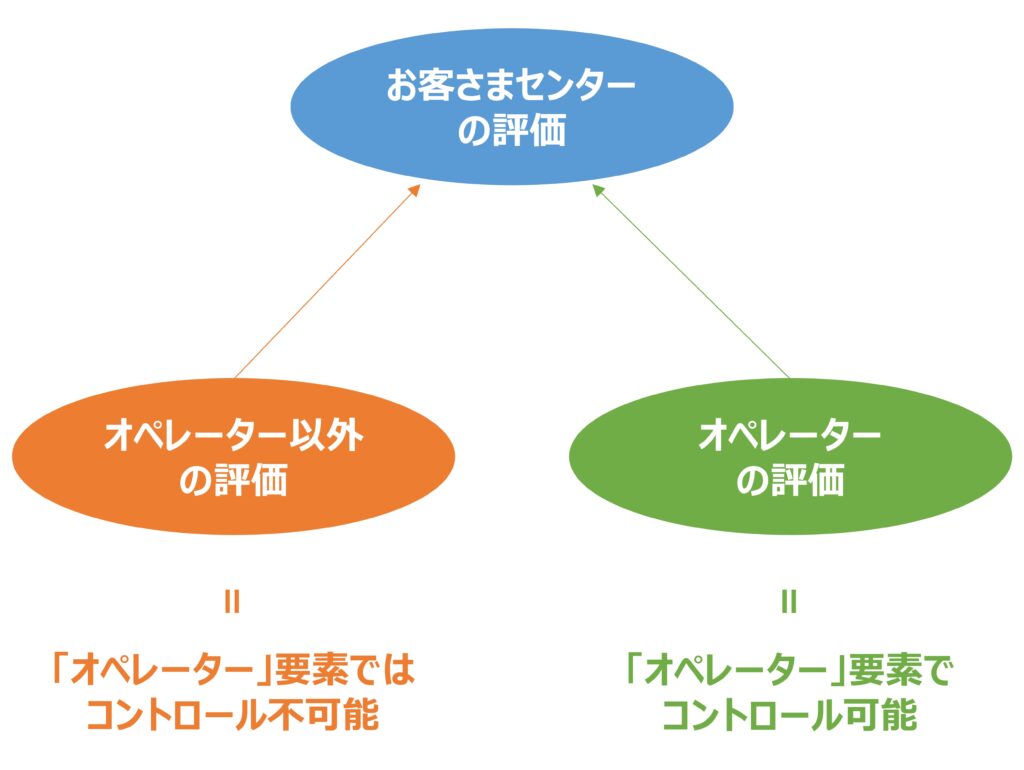

アンケートの例を見ると、問1では「お客さまセンターの総合的な評価」を、問2では「窓口オペレーターの評価」を聞いています。

お客さまセンターへの満足度を上げるには、オペレーターについてどのような側面のスキルなどを向上すればよいのかを知りたい、というのがこのアンケートの目的のようです。

質問の範囲を絞り込むことで、回答者の負担を軽減する意図があるかもしれません。ただ、具体的な改善策を考えるためには、「オペレーター」だけでなく、他の要因も考慮する必要があります。

「オペレーター」について改善可能な点と、それ以外の要因での改善が必要な点を明確にすることで、効果的な施策の優先順位や期待値を正確に把握することができます。

「オペレーター」ではコントロールできない要因としては以下が考えられます

「オペレーター」ではコントロール不可能なこと

- 電話番号の見つけやすさ

- お客さまセンターの営業日・時間

- 電話のつながりやすさ

- WebサイトのFAQなどのその他のサポートツールの有効性

- 問い合わせの背景や経緯

たとえば、クレームの伝達が目的の場合や、トラブル解決が目的の場合、オペレーターの対応方法が同じでも、受け取り方や評価は異なる可能性があります。そのため、評価だけでなく、問い合わせの目的も取得することが重要です。

質問は具体的すぎず、抽象的すぎないか?

「聞いてみたい」気持ちが強すぎると、つい具体的な詳しい情報を得ようするあまり、対象者にとっては違いがわからない細かすぎる評価項目を盛り込んでしまいがちです。

回答者の立場で考えてみて、適切な詳細度で質問を設計することが重要です。

以下は、「オペレーターについての評価」項目の考え方の例です。まず、評価分野を大きく「姿勢・態度」と「知識・能力」に分け、さらに、それぞれについて「基本」レベルと「専門・高」レベルに分けて、具体的にどのような対応が求められるかを考えていきます。

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 具体的な対応 |

|---|---|---|---|

| 姿勢・態度 | 基本的なマナー | 言葉づかい 話し方 | 丁寧な言葉づかいができる。 相手にとって聞き取りやすい話し方ができる(話のスピード、発声の大きさ・明瞭さ)。 |

| 知識・能力 | 基本的な対応能力 | 問題把握 問題理解 | どのようなことが問題になっているのかを的確に聞き出すことができる。 どのように解決してほしいと思っているのかを理解することができる。 |

| 知識・能力 | 専門的な対応能力 | 問題解決 説明・理解支援 | 問題解決のために最適な方策を考えることができる。 解決策についてわかりやすく説明することができる。 将来のトラブルを未然に防ぐ方策などを提案することができる。 |

| 姿勢・態度 | 親身な対応 | 顧客視点 | 顧客の立場に立って考えることができる。 顧客が安心して納得できるまで、粘り強く、解決に取り組むことができる。 |

このように段階を追って掘り下げていくことにより、評価要素をもれなくカバーする質問項目のリストができます。あとは、項目相互の距離感に注意して、具体的すぎず、かつ、抽象的すぎないレベルの表現に仕上げて質問項目セットを完成させます。

自由回答は、具体的なアクションにつながる情報を得られるようになっているか?

問1、問2でお客さまセンターに関する質問を行った後、問3で突如として会社全体に焦点を当てる質問が出てきます。これでは「ついでに聞いている」という印象を抱かれる可能性があります。

単に「ご意見・ご要望をお聞かせください」という形式の自由回答質問では、具体的な改善のヒントを得るのは難しいでしょう。お客さまセンターに関する意見を求めているのであれば、質問の焦点を絞り込むことが重要です。

たとえば、以下のような聞き方をすることで、お客さまの実際の意見や体験を具体的に知ることができ、それをもとに改善策を検討する際の参考とすることができます。

[自由回答質問例]

お客センターについて「ここがよかった」「ここをもっとこうしてほしい」などとお気づきの点がありましたら、具体的に教えてください。

アンケートの効果を最大化するには?

鍵となる設問設計

アンケートで「使える」データを得るためには、緻密に設計された調査票が欠かせません。調査の目的や回答者の特性を考慮し、適切な質問構成を整えることで、必要な情報を的確に収集できます。

たとえば、顧客満足度調査では、満足・不満足の具体的な要因や背景を把握することが重要です。質問の粒度や順序を工夫し、回答しやすくするだけでなく、自由回答形式を最適化することで、データの質をさらに高めることができます。

データを活かす集計・分析

多くの企業がアンケートを実施していますが、そのデータを十分に活用できていないケースも少なくありません。せっかく収集したデータも、正しく活用できなければ宝の持ち腐れです。

「単なる満足度スコアの確認だけで、課題が見えてこない・・・」

「自由回答データが多すぎて、整理の仕方がわからない・・・」

こうした問題は、分析の精度や視点の不足が原因で発生します。当社では、調査票設計に加え、収集データを活かすための集計・分析サポートを提供しています。

専門的な分析で得られる3つの成果

たとえば、「満足度調査分析サービス」では、貴社で実施された調査データをお預かりし、専門的な分析で次のような成果をお届けします。

- クロス集計でデータ傾向を詳細に解釈

- 自由回答を徹底分析し、改善策のヒントを提案

- 多変量解析で満足度向上の優先課題を明確化

「データから見えなかった本当の課題を明らかにしたい」という方は、ぜひ当社サービスをご検討ください。詳しくはこちら>>

調査設計から分析まで、アンケート活用でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。貴社の調査データを価値あるアクションへとつなげるお手伝いをいたします。

お気軽にご相談ください044-271-6043営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日祝定休 ]

ご相談・お問い合わせ【次はこちらもおすすめ】