ブランドエクイティとは?測定すべき4つの視点

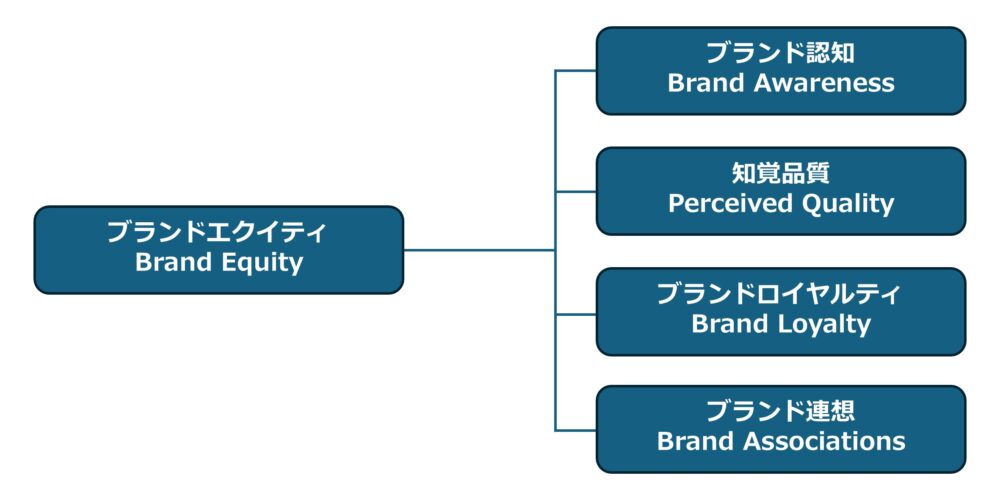

ブランド戦略の第一人者 David A. Aaker 氏は、ブランドエクイティの中核をなす要素として、ブランド認知(Brand Awareness)、知覚品質(Perceived Quality)、ブランドロイヤルティ(Brand Loyalty)、ブランド連想(Brand Association)の4つを挙げています。

これらの要素は、企業がそのブランド価値を可視化し、戦略的な意思決定に活かすための重要な視点となります。

本ページでは、特に「ブランド認知」と「ブランド連想」の測定・分析方法にフォーカスしてご紹介します。

なお、「知覚品質」と「ブランドロイヤルティ」については、主に顧客満足度調査の中で測定する項目です。これらの要素の測定に関心のある方は、顧客満足度調査のページをご覧ください。

ブランド認知とは?知名度との違いと測定のポイント

ブランド認知とは、ブランドエクイティを構成する4つの主要要素のひとつです。そして認知度とは、ブランド認知の深さや広がりを定量的に表すものであり、消費者がブランドについてどれだけ理解しているかを測る指標です。

また、認知度に似た指標に「知名度」がありますが、「知名度」と「認知度」は同じようで異なる概念です。

知名度:ブランド名がどれだけ知られているか (Visibility, Popularity)

認知度:ブランドの特性や商品内容までどれだけ理解されているか (Awareness, Recognition)

ブランディングの第一歩は知名度を上げることですが、購買行動に影響を与えるのは、「どのように理解されているか」です。そのため、認知の質までとらえることがブランド戦略において重要になります。

ブランド認知の測定方法:助成想起と純粋想起

代表的な認知測定手法は以下の2つです。

| 手法 | 説明 |

|---|---|

| 助成想起(再認) | ブランド名を提示して「知っているか」を尋ねる方法 |

| 純粋想起(再生) | ヒントを与えず、自由に思いつくブランド名を挙げてもらう方法 |

なかでも純粋想起(Spontaneous Recall)は、消費者の頭の中にどれだけ定着しているかを示す指標として極めて重要です。

純粋想起でわかること:Top of MindとEvoked Set

純粋想起とは、会社や商品のブランド名を聞く際、

Q. あなたがご存じの〇〇(業種や商品・サービスのカテゴリー名)のブランドをすべて教えてください。

と、何の手がかりも提示しない(非助成)で答えてもらう質問方法です。

非助成で挙げられるブランドは、記憶に強く残っているブランド(Evoked Set)とされます。 中でも、最初に挙げられたブランドは第一想起(Top of Mind)と呼ばれ、購買行動への影響が大きいとされます。

調査結果は以下のように分類・分析可能です。

- 第一想起(Top of Mind)

- 第二想起

- 第三想起以降

- 全想起率

こうしたデータを定点観測することで、広告施策や認知向上施策の成果を可視化することができます。

実例:純粋想起とマーケティング施策の関連

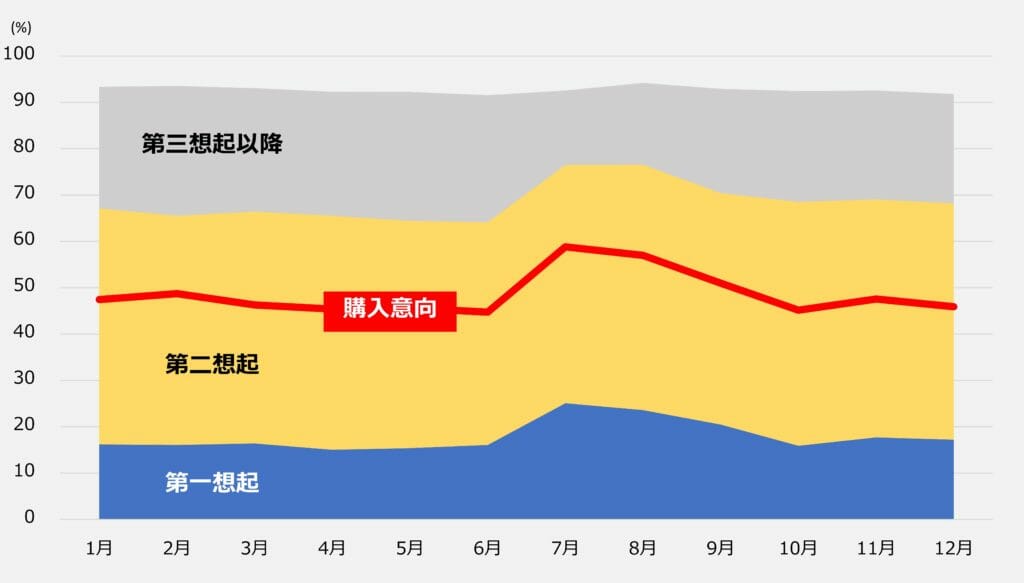

下のグラフは、ある業界2位ブランドの「純粋想起スコア」と「購入意向」の推移を示した例です。

広告キャンペーンを行った7月〜8月に第一想起率が上昇し、同時に購入意向も高まっています。このように、純粋想起は施策評価にも有効な指標です。

ブランド連想とは?顧客の記憶の中にあるイメージを探る

ブランド連想とは、ブランド名を聞いたときに頭に浮かぶイメージや感情のことです。

ブランド連想の質問例

一般的なブランド調査では、あらかじめ用意されたイメージワード(例:「信頼できる」「親しみやすい」など)に対して、どの程度あてはまるかを5段階(例:「5. 非常にそう思う」~「1. まったくそう思わない」)などで評価してもらう方式がよく使われます。

それに対して、ブランド連想質問では以下のような質問を行い、ブランド名を聞いた際の直感的な連想や感じ取ったイメージを具体的に述べてもらいます。

<ブランド連想の質問例>

問. 「○○」と聞いて、どのようなことをイメージしますか。

以下の枠の中に言葉をあてはめてお書きください。

○○といえば「 」。

なぜなら「 」だから。

消費者の心にある“生の印象”を引き出し、ブランドがどのように記憶され、どのような印象を与えているのかを把握するための、自由回答型の定性アプローチです。

ブランド連想の分析:カテゴリー分類で定量化する

自由回答はそのままだと活用しづらいため、内容に応じて分類・コーディングしていきます。

<主なブランド連想カテゴリーと連想内容例>

| 主な連想カテゴリー | 具体的な連想内容の例 |

|---|---|

| 商品・サービスに関連することがら | 品質はよいが値段は高め、昔からある定番、など |

| 使っている人(ユーザー)に関することがら | おしゃれな人が使っている、若者向き、など |

| 会社に関することがら | 伝統がある、不祥事を起こした、など |

大切なのは、「どのカテゴリーが多いか」ではなく、購買やブランド好意に結びつくポジティブな連想があるかを確認することです。

調査データをブランド戦略に活かすために

ブランド調査を通じて得た認知や連想のデータは、次のような場面で活用されます。

- ブランドの再ポジショニング

- 新商品や新ブランドの立ち上げ前の市場理解

- 広告やキャンペーンの効果測定

- 競合との差別化要因の把握

定点的に実施すれば、ブランドがどのように認知され、どのように変化しているかをトラッキングすることができます。

消費者の心に響くブランド構築を支える定性・定量分析

当社では、定性・定量の両面から、ブランドの現状理解と問題発見を支援しています。

- 純粋想起、第一想起、連想内容などの定点測定

- 自由回答を活かしたブランド連想の構造的分析

- 実行可能な施策提案に向けた分析レポート

ブランド調査の詳細についてお知りになりたい方は、お気軽にご連絡ください。

お気軽にご相談ください044-271-6043営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日祝定休 ]

ご相談・お問い合わせ