2025年10月21日、臨時国会において自民党の高市早苗総裁が第104代内閣総理大臣に選出されました。

日本の憲政史上、女性が総理大臣になるのは初めてです。

歴史的な節目を迎えた今、日本の「男女平等」はどこまで進んでいるのでしょうか。

世界の指標と国内統計から、日本のジェンダー・ギャップの「いま」をひもといてみましょう。

世界から見た日本の位置――ジェンダー・ギャップ指数とは

世界経済フォーラム(WEF)が毎年発表する「ジェンダー・ギャップ指数(Gender Gap Index: GGI)」によると、2025年の日本の総合順位は前年に引き続き148か国中118位でした。2023年の125位からはやや上昇しているものの、依然として主要国の中では下位に位置しています。

GGIは「経済参画」「教育」「健康」「政治参画」の4分野14項目で構成され、男女間の格差を0〜1のスコアで表します。

つまり、各国における男女の“機会のバランス”を可視化した指標です。

GGIが1に近いほど平等とされますが、日本の場合、特に「政治参画」のスコアが低く、全体順位を押し下げています。

政治参画のギャップ――女性リーダー誕生の陰で

女性首相の誕生は象徴的な一歩ですが、政治分野での女性進出は依然として課題が多く残ります。

それまでの岸田内閣では過去最多タイの5人いた女性閣僚が、石破内閣では2人に減少し、政治参画分野の指数は前年よりも低下しました。

国会議員に目を向けると、2025年10月現在、参議院議員の約3割が女性であるのに対し、衆議院では約16%にとどまります。

さらに、当選回数が増えるほど女性の割合は減少。現職で10回以上の当選を重ねている女性議員は、高市首相(10回)と野田聖子氏(11回)の2人のみです。

地方政治の現場では、国政以上に男女差が顕著です。

都道府県レベルでも状況は厳しく、全国47都道府県のうち現職の女性知事は小池百合子氏(東京都)と吉村美栄子氏(山形県)に、11月末就任予定の横田美香氏(広島県)を加えても3人のみです。

さらに自治体レベルでは、全国1,740の市区町村長のうち女性はわずか3.7%にとどまります(2025年10月現在)。

こうした数字は、「意思決定の場」に女性がまだ少ない現状を浮き彫りにしています。

経済参画のギャップ――働く女性の現実

「経済参画」の分野でも、日本の順位は112位と芳しくありません。

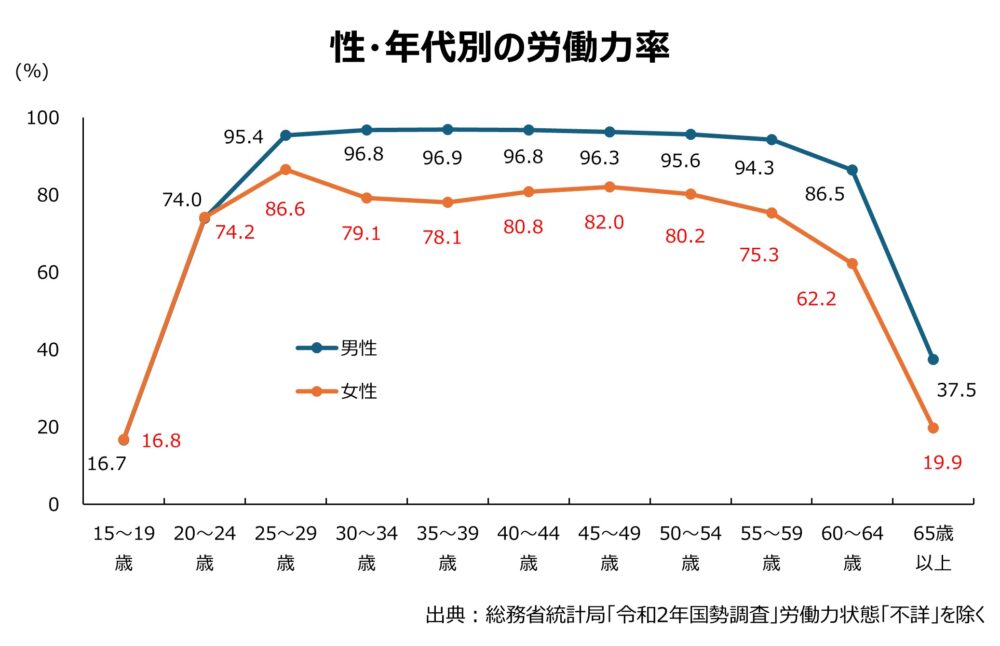

ただし、女性の就業意欲そのものは高く、総務省「国勢調査」によると、出産・子育て期にあたる30〜40代でも女性の労働力率は8割前後を維持しています。

この点は、過去数十年で最も大きく改善した領域のひとつといえるでしょう。

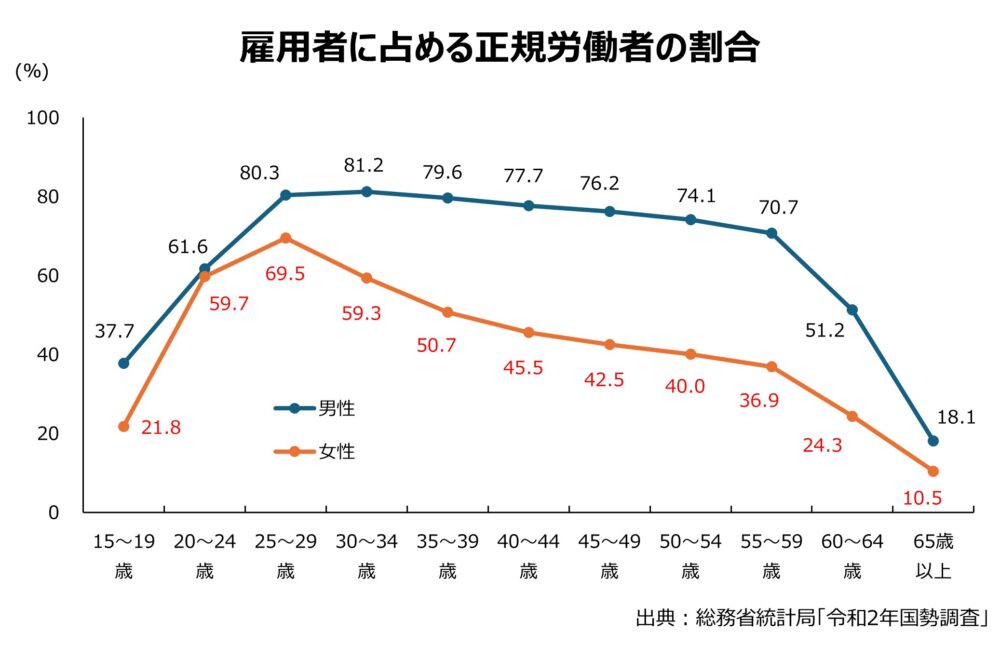

しかし、雇用形態に目を向けると、別の課題が見えてきます。

女性の正規雇用者割合は20代後半をピークに低下し続け、40代以降では5割を切る水準です。

同年代の男性が8割前後で推移しているのに比べると、依然として30ポイント近い差があります。

つまり、働く女性は増えたものの、依然として「非正規雇用」や「昇進・管理職登用の壁」に直面しているということです。

少しずつ進む変化――制度と意識の両輪で

一方で、希望の芽も見え始めています。

企業による育児支援や柔軟な働き方の導入、政治分野でのクオータ制導入の議論など、制度面での整備も、少しずつではありますが着実に進んでいます。

また、若い世代ほど男女平等に対する意識が高まっており、社会全体の価値観も確実に変わりつつあります。

初の女性首相誕生は、日本社会が転換点に立っていることを示す象徴的な出来事といえるでしょう。

データが示す現実を直視しつつ、一人ひとりの意識と行動の変化が、次の「数字の変化」につながる日も遠くないかもしれません。

【次はこちらもおすすめ】