丙午とは何か――迷信が出生数に影響した年

2026年は丙午(ひのえうま)にあたります。

丙午は、江戸時代の初期に「丙午生まれの女性は気性が激しい」「夫の命を縮める」といった根拠のない俗言が広まったことで知られています。

こうした迷信は現在ではほとんど意識されることはありませんが、出生数の推移を統計で確認するとその影響がはっきりと表れている年があります。

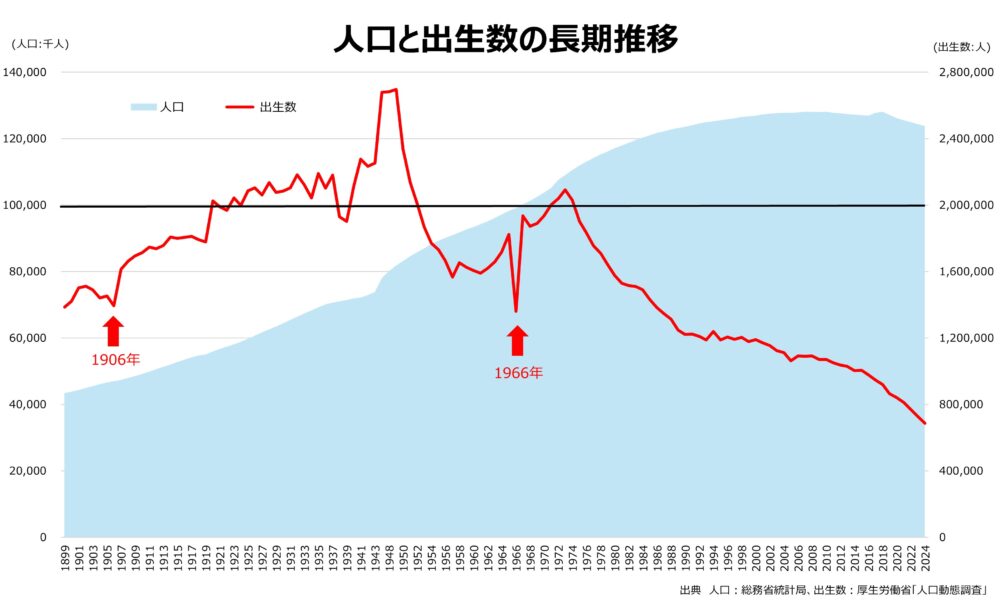

1900年以降の出生数の推移をみると、前回の丙午にあたる1966年(昭和41年)に出生数が急激に落ち込んでいることが確認できます。

この年の落ち込みは戦後の人口動態の中でも際立っており、前後の年と比べても例外的な水準です。

もっとも、その年に生まれた女性が特別な性質を持っていたわけではなく、例えば小泉今日子さん、斉藤由貴さん、鈴木保奈美さんなど、多くの分野で活躍する人々が1966年生まれに含まれています。

1966年の出生数急減は“迷信”だけが原因だったのか

2026年が丙午であることについて、現在ではほとんど話題になることはありません。

丙午にまつわる迷信は、少なくとも現代社会においては出産の判断に影響を与えるほどの力を持っていないと考えられます。

それにもかかわらず、1966年には出生数が大きく落ち込んでいることを踏まえると、その要因を単純に迷信だけに求めるのは適切ではないように思われます。

実際、1906年(明治39年)の丙午生まれの女性の中には、婚姻において不利益を受ける例が少なくなかったとされています。

当時の新聞などでは、縁談がまとまらないことを苦にした未婚女性の自殺が報じられることもあり、丙午にまつわる迷信が個人の人生に深刻な影響を及ぼしていたことがうかがえます。

こうした事例から、丙午は単なる言い伝えにとどまらず、特定の時代においては社会的な力を持っていたことがわかります。

1966年当時には、丙午に関する記憶を持つ祖父母や親戚が身近に存在していたほか、マスメディアが関連する話題を繰り返し取り上げたこともあり、出産時期を調整するという選択肢が広く意識されたと考えられます。

もっとも、多くの人が迷信そのものを強く信じていたというよりは、社会的なリスクをあえて引き受けなくても、安全な避妊を含めて前後の年に計画的に出産できる環境が整いつつあったことの影響が大きかったとみるのが自然でしょう。

1966年の出生数急減は、迷信と社会環境の変化が重なった結果として生じた現象だったととらえることができます。

合計特殊出生率から見た日本の少子化の本質

1966年の出生数急減は、丙午という特定の年に生じた例外的な現象でした。

しかし、日本の少子化を考えるうえではこうした単年の出来事だけでなく、出生動向を長期的にとらえる視点が欠かせません。

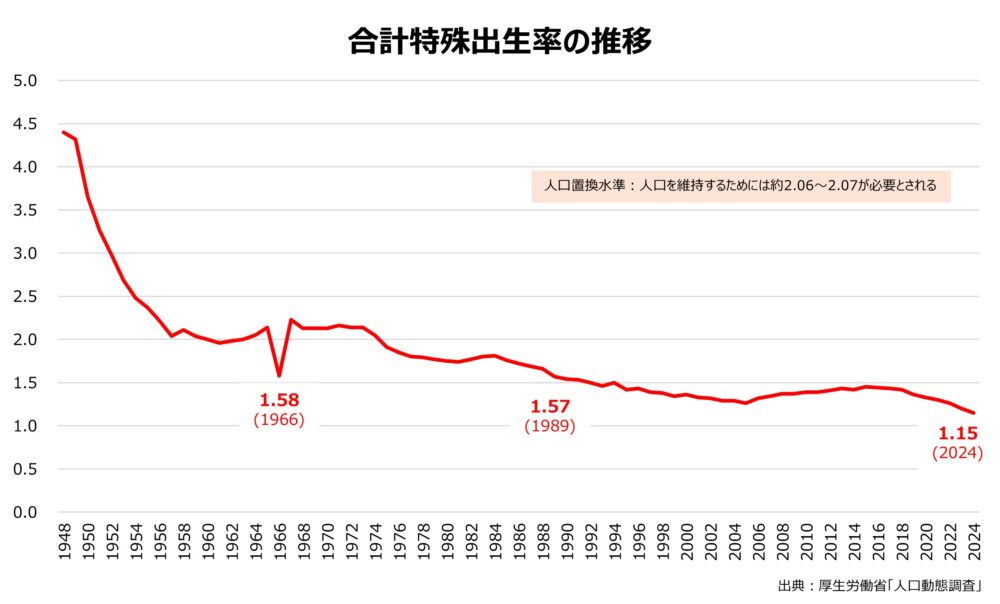

ここで合計特殊出生率の推移を見てみましょう。

合計特殊出生率(TFR: Total Fertility Rate)とは、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計し、一人の女性が一生の間に生む子どもの平均数を示した指標です。

日本では、戦後のベビーブーム以降、この指標は長期的に低下傾向にあり、1966年には1.58と当時としては戦後最低の水準に落ち込みます。

その後も出生率の低下は続き、1989年(平成元年)には1.57を記録します。

これがいわゆる「1.57ショック」です。

「1.57ショック」から現在まで、何が変わらなかったのか

1989年の「1.57ショック」以降、少子化は日本社会における重要な政策課題として認識されるようになりました。

しかし、それから35年以上が経過した現在においても出生率の低下傾向は止まっておらず、むしろ過去最低水準を更新し続けています。

なぜ、問題意識が共有されたにもかかわらず、状況は大きく変わらなかったのでしょうか。

合計特殊出生率は2005年頃を境にいったん下げ止まったかのように見えました。

しかしこれは、晩婚化・晩産化によって出産のタイミングが後ろにずれた結果、一時的に出生数が増えたことによるもので、「テンポ効果」と呼ばれる現象の影響が大きいと考えられています。

出産行動そのものが活発化したわけではなく、出生率の構造的な低下が解消されたわけではありませんでした。

この期間、出産年齢の分布をみると若年層の出生が回復したわけではなく、出産の中心が高年齢層へ移動していることがわかります。

「1.57ショック」以降に起きたことは、少子化対策が進まなかったというよりも、出生行動を左右する前提条件そのものが大きく変わらなかったことを示していると言えるでしょう。

人口抑制には成功し、人口回復には失敗した日本

日本の人口動態を長期的に振り返ると、人口を抑制する局面では一定の成果を上げてきた一方で、人口を回復させる局面では有効な手立てを見出せていないことがわかります。

この非対称性は、日本に限らず多くの国に共通する人口政策の難しさを示しています。

明治維新後の日本では、人口増加そのものが社会的な課題とされていました。

限られた国土と資源のもとで急速に人口が増えた結果、生活の不安定化や対外的な緊張が高まり、これが後の戦争の遠因となった側面も否定できません。

戦後も、日本の人口政策の基本的な方向性は「抑制」に置かれていました。

ハワイや南米への移民は戦後まで続き、第一次ベビーブーム期には食糧不足や人口急増による不安を背景に、人工妊娠中絶の合法化を含む優生保護法が成立します。

こうした政策は、結果として出生数の抑制に大きな効果をもたらしました。

第二次ベビーブームの時期には、オイルショックによる資源制約への懸念が高まり、1972年にはローマクラブが『成長の限界』を発表します。

日本でも1974年に第1回日本人口会議が開かれ、「子どもは二人まで」とする宣言がなされるなど、人口抑制を肯定的にとらえる社会的な雰囲気が広がっていました。

出生数の推移を振り返ると、日本は人口抑制という点ではむしろ成功しすぎたとさえ言える状況にあります。

少子化対策は「万能薬」が存在しない政策課題である

戦後の人口動態を振り返ると、日本は人口抑制という点では一定の成果を上げてきましたが、その反対に出生率を引き上げることには成功していません。

このことは、少子化対策が単純な政策手段で解決できる問題ではなく、「万能薬」が存在しない課題であることを示しています。

出産を奨励する政策は、人口抑制と比べてはるかに実行が難しいことが知られています。

戦時中の日本における「産めよ増やせよ」政策や、現代の中国の人口政策をみても、政府が強い介入を行ったとしても出生率を持続的に引き上げることは容易ではありません。

さらに、現代社会では出産に関する自己決定やSRHR(セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)が重視されています。

そのため、出産を促す政策は個人の選択を制限する形ではなく、子どもを持ちたいと考える人々が直面する障害をできるだけ取り除くという間接的な支援に限られます。

具体的には、出産一時金や児童手当といった現金給付、育児休業制度や保育サービスなどの現物給付、さらには税制上の優遇措置などを、各国の事情に応じて組み合わせることが一般的な少子化対策とされています。

実際に、フランスやスウェーデンなどでは一定の効果が確認されています。

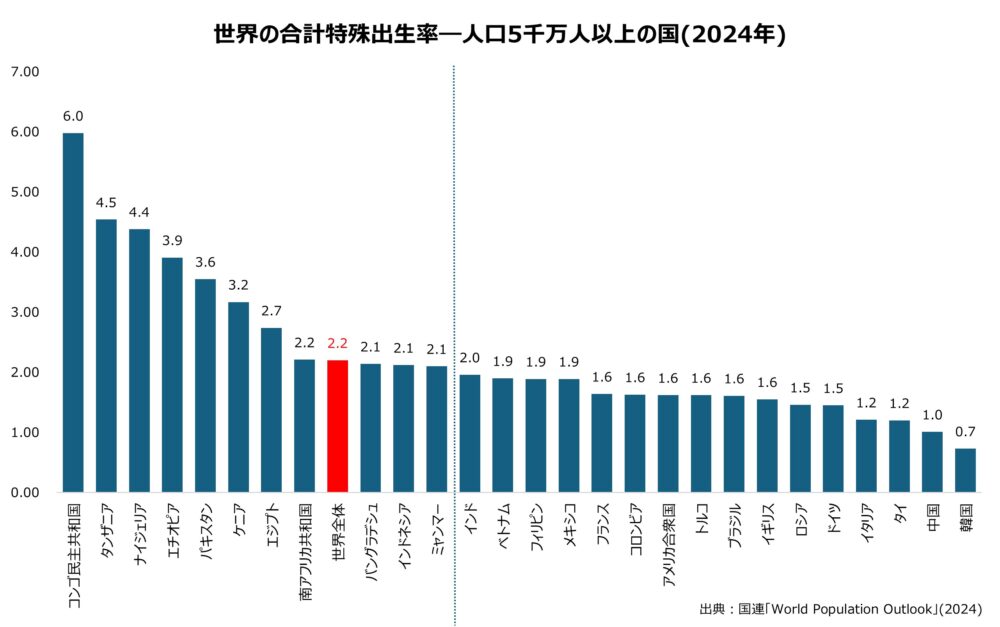

とはいえ、少子化が進行した先進国において出生率を反転させ、かつ、人口置換水準(人口を維持するために必要とされる合計特殊出生率)を安定的に維持できている国は、現時点では存在していません。

世界全体で見た出生率――日本は特別なのか

世界全体で見ると、出生率は依然として人口置換水準を上回っています。

国連の推計では、世界人口は2080年代半ばに約103億人でピークに達すると見込まれており、今後しばらくは増加が続くとされています。

ただし、出生率が高い国はアフリカや南アジアなど特定の地域に偏っており、先進国の多くでは日本と同様に少子化が進行しています。

途上国において出生率が高い背景には、子どもが重要な労働力となる経済的要因のほか、乳幼児死亡率の高さ、避妊や中絶に対する制約、女性の教育や社会進出の制限、若年・児童婚、さらには宗教観や家族観など、複数の要因が重なっています。

地域差が示す、少子化のもう一つの側面

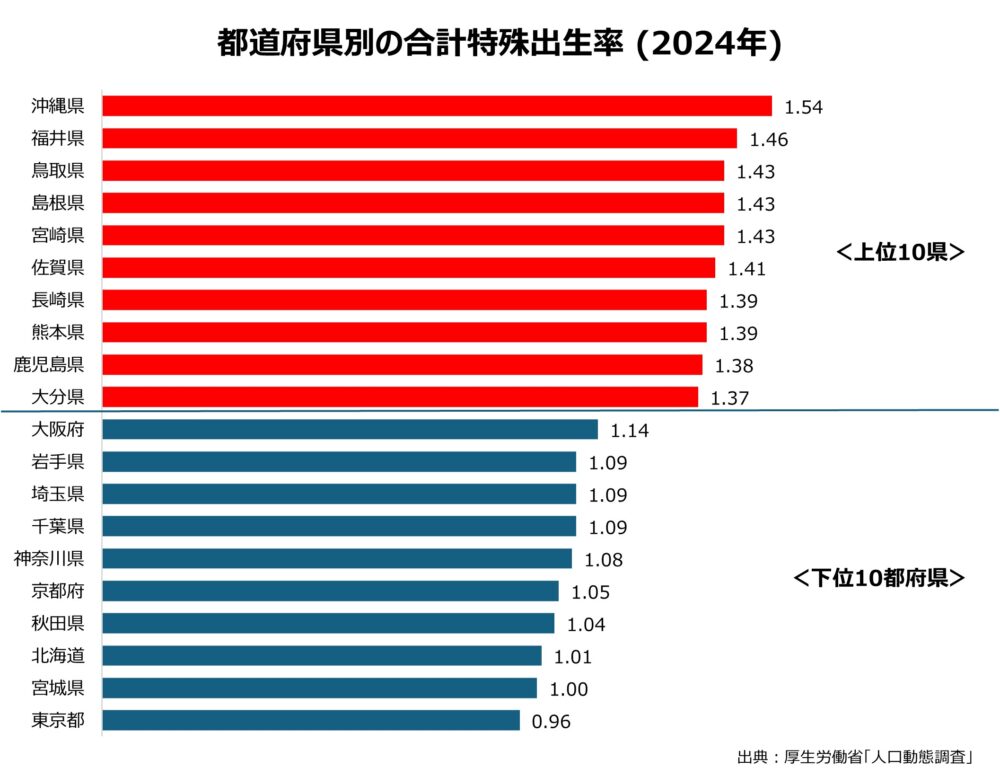

日本国内に目を向けると、合計特殊出生率には都道府県ごとに明確な差がみられます。

こうした地域差は、少子化が単に経済的な問題にとどまらず、家族観やライフコースの選択といった文化的要因とも深く結びついていることを示しています。

このことは、少子化対策においても全国一律の制度設計だけでは十分でないことを意味します。

地域ごとの人口構成や就労環境、家族観の違いを踏まえた、きめ細かな取り組みが求められていると言えるでしょう。

【次はこちらもおすすめ】